はじめに:和音の「顔」と「役割」は同じか?

山本式和音番号の探求も、いよいよその思想の最も奥深い領域へと足を踏み入れます。

↓↓↓最初の記事です。まだの方は是非↓↓↓

これまでの記事で、このシステムの膨大な「語彙(使用する和音リスト)」と、その背景にある「文法(設計哲学)」を解説してきました。

今回は、多くの人が「同じ和音」だと考えているかもしれない、ある根源的な疑問に焦点を当てます。

「同じ構成音」なのに「違う和音」と見なす理由

その問いとは、「構成音が全く同じなのに、なぜ山本式和音番号では、それらを厳密に『違う和音』として扱うケースがあるのか?」というものです。

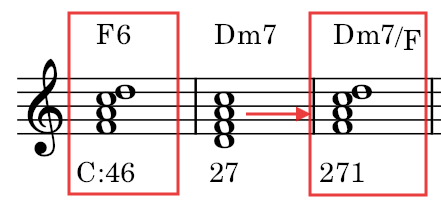

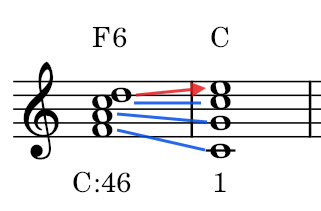

例えば、皆さんがよく耳にする「F6」と「Dm7/F」

これらは、C dur(ハ長調)の文脈で考えた場合、どちらも構成音は「F-A-C-D」と全く同じです。

しかし、山本式和音番号システムでは、これらを明確に区別し、それぞれが異なる「役割」を持つ和音として扱います。

この記事では、これらの和音がなぜ区別されるのか、その背後にある音楽理論的な理由と、山本式和音番号が和音の「機能」をいかに重視しているかという哲学を徹底的に解説します。

これは、単なる和音の知識を超え、音楽の構造と作曲家の意図を深く理解するための、極めて重要な概念です。

STEP1:「見た目」は同じ、「役割」は違う!F6 vs Dm7/Fの徹底比較

まず、最も代表的な例として、F6とDm7/Fを比較し、両者の違いを明らかにします。

この二つの和音の機能的な違いを理解することが、今回のテーマの核心を掴む鍵となります。

構成音は「F-A-C-D」だが、機能は「ドミナント」と「サブドミナント」

F6(付加6の和音)の機能と役割

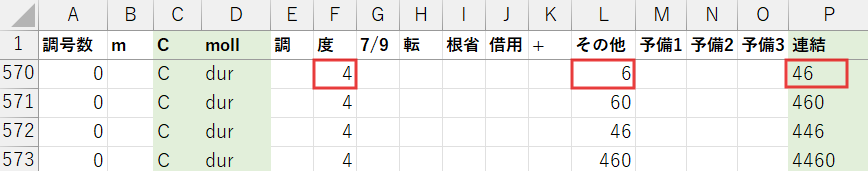

- 山本式和音番号: 46 (データベースの[度]列に4、[その他]列に6を入力)

- C durにおける構成音: F – A – C – D

この和音は、Ⅳ度の和音F(F-A-C)に、第6音であるDが付加された形です。

山本式和音番号の解釈では、このF6は「ドミナント」の役割を持つ和音として扱われます。

その最大の理由は、付加されたD音が、次に進行するであろうⅠの和音(Cメジャー)の構成音Eへ、上行解決しようとする強い指向性を持つ点にあります。

この「次へ向かおうとする力」こそがドミナント機能の本質であり、この和音はサブドミナント系のⅣ度を母体に持ちながら、ドミナントとしての役割を担う、非常に機能的な和音なのです。

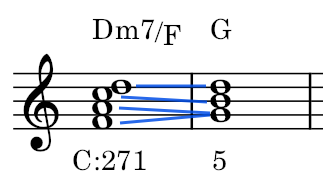

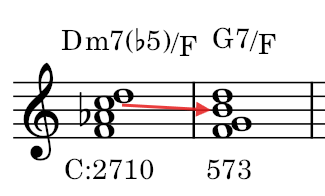

Dm7/F(II度7の第1転回形)の機能と役割

- 山本式和音番号: 271 ([度]列に2、[7/9]列に7、[転]列に1を入力)

- C durにおける構成音: D – F – A – C の和音(Dm7)の第1転回形なので、最低音はF。結果、構成音はF – A – C – Dとなります。

この和音は、その成り立ちが示す通り、II度の和音Dm7が持つ機能を引き継ぎます。

したがって、山本式和音番号の解釈では、Dm7/Fは「サブドミナント」の役割を持つ和音として扱われます。

これは、Ⅰ度(トニック)へ直接向かうというよりは、Ⅴ度(ドミナント)への準備段階として、安定した機能を発揮します。

なぜ同じ構成音なのに機能が違うのか?「解決の方向性」が鍵

F6とDm7/Fは、ご覧の通り構成音「F-A-C-D」が全く同じです。

しかし、山本式和音番号では、これらを厳密に異なる和音として扱います。

その理由は、以下の二点に集約されます。

1. 和音の「ルート(根音)」と「成り立ち」の違い:

F6はFを根音とする三和音にDを付加したものであるのに対し、Dm7/FはDを根音とする七の和音の転回形です。

和音の生成原理と、その中心となる音が根本的に異なります。

2. 「機能」と「解決の方向性」の違い:

そして最も重要なのが、その和音が次に「どこへ向かうか」という音楽的な機能(解決の方向性)です。

F6は、その構成音DがEへ解決することで、Ⅰ度へ向かうドミナント的な強い推進力を持ちます。

一方、Dm7/Fは、Dm7が持つサブドミナント機能がそのまま維持され、主にドミナント(例えばG7)へ向かうための準備の役割を果たします。

山本式和音番号は、単なる音の羅列ではなく、和音の「役割」と「進行上の文脈」を極めて重視しているため、構成音が同じでも機能が異なれば、それは全く別の和音として扱うのです。

STEP2:「構成音は同じ、機能も同じ」?Fm6 vs Dm7(♭5)/Fの比較

この「機能」を重視する思想は、借用和音の世界でも一貫しています。

次に、マイナー系の響きを持つ二つの和音を比較してみましょう。

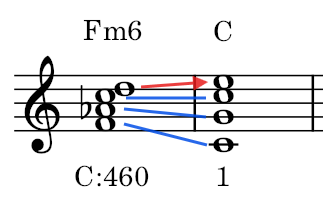

マイナー系の響きで繰り返される「機能」の区別

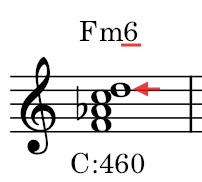

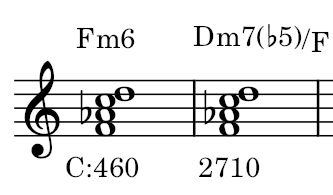

Fm6(付加6の和音の借用和音)の機能と役割

- 山本式和音番号: 460 ([度]列に4、[その他]列に60と入力)

- C durにおける構成音: F – As – C – D

これは、同主短調であるc mollのⅣ(Fm)に、第6音Dが付加された形です。

その機能は、F6と同様に、構成音であるD音がⅠの和音のE音へ解決する強い指向性を持つため、「ドミナント」として扱われます。

Dm7(♭5)/F(II度7の♭5の第1転回形)の機能と役割

- 山本式和音番号: 2710

- C durにおける構成音: D – F – As – C の和音(Dm7(♭5))の第1転回形なので、最低音はF。結果、構成音はF – As – C – Dとなります。

この和音は、II度をルートとすることから、「サブドミナント」の役割を持つ和音として扱われます。

お分かりの通り、Fm6とDm7(♭5)/Fもまた、構成音「F-As-C-D」が全く同じです。

しかし、その成り立ちと音楽的機能が異なるため、山本式和音番号では、これらも明確に別の和音として区別します。

STEP3:最高にマニアック!付加46の和音の「解決の限定性」

最後に、この「機能」と「役割」の哲学が、最も高いレベルで適用される例を見ていきましょう。

構成音だけでなく、コードネームまでもが同じになるケースです。

「解決する音」が和音の「機能」を決定づける

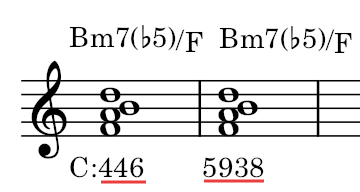

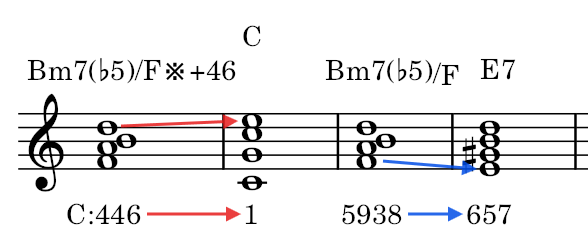

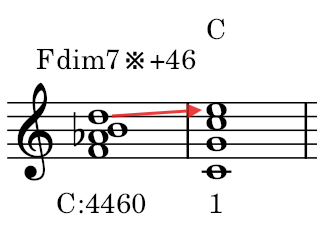

Bm7(♭5)/F ※+46(付加46の和音)の特殊性

- 山本式和音番号: 446 ([度]列に4、[その他]列に46と入力)

- C durにおける構成音: F – A – H – D (HはBナチュラル)

- コードネーム: Bm7(♭5)/F ※+46

ここが核心です。

このBm7(♭5)/Fというコードネーム、そしてその構成音は、山本式和音番号5938(V9の根音省略第3転回形)と全く同一です。

では、なぜシステムはこれらを区別し、※+46という特殊な注釈を付与するのでしょうか?

なぜ同じ和音なのに区別するのか?「解決音の限定性」という決定的な違い

その理由は、「解決する音の限定性」という、機能における決定的な違いがあるからです。

- 5938 (Bm7(♭5)/F): より汎用的な機能を持つ和音であり、必ずしも特定の音へ解決するとは限りません。

- 446 (Bm7(♭5)/F ※+46): その構成音であるD音が、次のⅠの和音(Cメジャー)のE音へ進行することが、音楽的に強く期待されているという、極めて限定的な機能を持っています。

この「D→E」という特定の解決の方向性こそが、この和音のアイデンティティであり、5938とは異なる機能を持つことの証なのです。

山本式和音番号は、この機能の違いを明確にするため、※+46という注釈を付記し、両者を厳密に区別します。

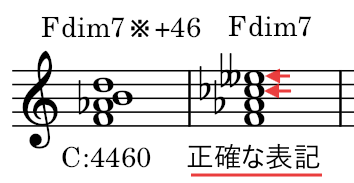

「Fdim7 ※+46」(付加46の和音の借用和音)の特殊な出現

この哲学は、446の借用和音である4460にも適用されます。

- 山本式和音番号: 4460 ([度]列に4、[その他]列に460を入力)

- C durにおける構成音: F – As – H – D

- コードネーム: Fdim7 ※+46

この和音もまた、構成音DがEへ解決するという、限定的なドミナント機能によってその役割が定義されています。

そして、C durの文脈において、このFdim7という響きは、この「付加46の和音の借用和音」という形でしか、基本的には出現しない、非常にユニークな和音です。

本来、Fdim7の構成音はF – As – Ces – Esesです。ただ、コードネーム表記としては異名同音の解釈でFdim7と書いても問題ないという判断です。

まとめ:和音の「機能」こそが全て

今回の記事では、山本式和音番号システムの核心思想である「構成音が同じでも、機能が異なれば、それは全く別の和音である」という哲学を、具体的な和音の比較を通じて、徹底的に解説しました。

F6とDm7/Fの比較から始まったこの探求は、最終的にBm7(♭5)/Fという同じコードネームを持つ二つの和音を、「解決の限定性」という機能の違いによって区別するという、システムの精緻な思想にまでたどり着きました。

この哲学こそが、このシステムが単なるコードネーム変換ツールではなく、作曲家の「音楽的意図」をデータ化し、創造性を支援しようとする、高度なツールであることの証です。

さて、これで長調における主要な特殊和音の解説が完了し、データベースに入力すべき和音の定義が、ほぼ出揃いました。

次回の記事では、いよいよ、これまで導出してきた全ての要素(ルート音、各種フラグ、特殊記号など)を連結し、AL列に最終的なコードネームを完成させる、TEXTJOIN関数などを用いた文字列結合の数式を構築します。

お楽しみに!