はじめに:三日坊主よ、さようなら!

「よし、今日から禁酒するぞ!」「毎日筋トレを続けるぞ!」

そう心に誓ったものの、記録をつけるのが面倒で、いつの間にか挫折してしまった…。そんな経験、ありませんか?

もし、日々の頑張りを「○」「×」で記録するだけで、Excelが自動で「連続達成日数」を計算してくれたら、モチベーションがぐんと上がると思いませんか?

「え、そんな便利なカウンター、どうやって作るの?」

今回の記事は、まさにそのお悩みにお応えします!

「×」がついたら「0」にリセットされ、「○」が続くと1ずつ増えていく。

この「継続とリセット」のロジックは、禁酒や勉強、トレーニングの記録など、様々な場面で応用できる、脱初心者を目指す上での必須スキルです。

基本のIF関数から、関数好きの心をくすぐるマニアックな数式、そして最新のLAMBDA関数まで、合計6つものアプローチで、この問題に挑みます!

このロジックは『在庫の欠品日数』や『機械の連続稼働時間』の計算にも応用できます!

本記事では、無料のWeb版Excelを使用して検証および画像の作成を行っています。Windowsはもちろん、MacやLinuxの方もブラウザさえあれば挑戦できます!

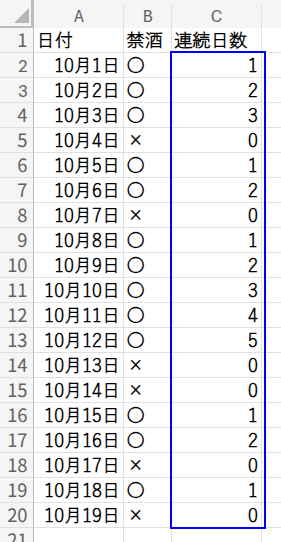

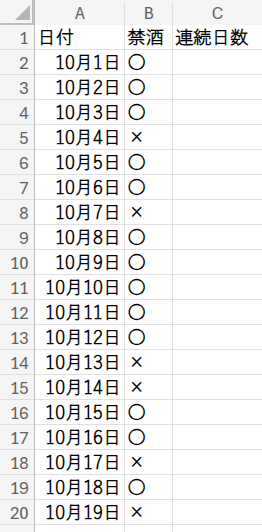

ステップ1:冒険の準備 – 記録表を用意しよう

何事も、まずは準備から。まっさらなシートに、以下のようなシンプルな記録表を用意しましょう。

A列に日付、B列にその日の結果を「○」か「×」で入力します。C1セルには「連続日数」と見出しを入れておきましょう。

ゴールは、C2セル以下に、B列の記録に応じた連続日数を数式で表示させることです。

Part 1:いにしえの技 – フィルコピーで一行ずつ計算する

関数の詳細な仕様については、Microsoft公式のヘルプも参考にしてください。

まずは、Excelの古き良き時代から伝わる、数式を一行ずつコピーしていく方法です。

この方法は、処理の仕組みが分かりやすく、基本を理解するのに最適ですよ。

アプローチ1:IF + N(王道にして基本)

考えかた

ロジックは非常にシンプルです。

「もし、その日が『×』なら0にする。そうでなければ(『○』なら)、一つ上のセルの日数に1を足す」。

これを素直に数式にしてみましょう。

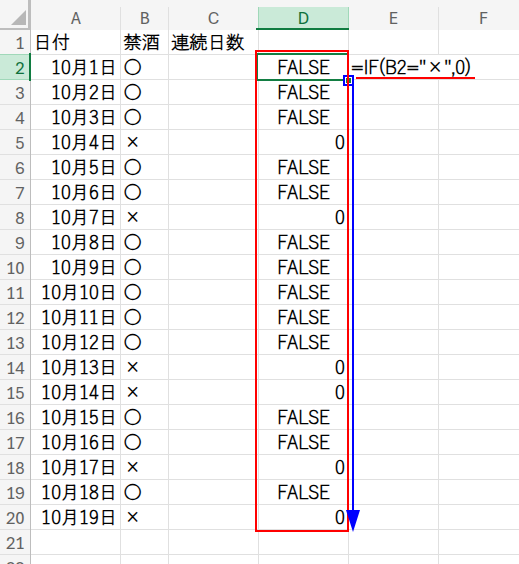

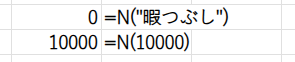

数式と解説

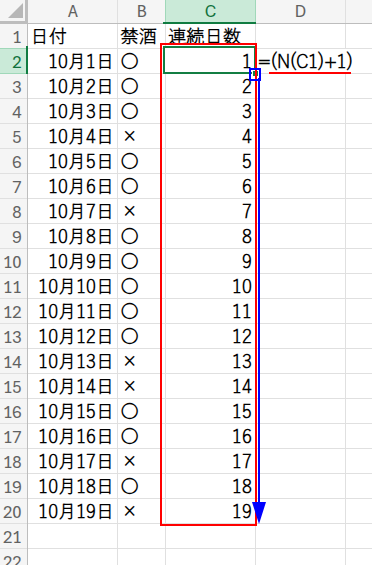

C2セルに、以下の数式を入力し、下までフィルコピーします。

=IF(B2="×",0,N(C1)+1)

・IF(B2="×", 0, ...): まず、IF関数が、B2セルが「×」かどうかを判定します。もし「×」なら、無条件で「0」を返してカウンターをリセットします。

・... , N(C1)+1): 「×」でなければ、こちらが実行されます。

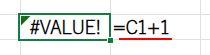

C1+1としたいところですが、C1セルには「連続日数」という文字列が入っているため、このままではエラーになってしまいますよね?

ここで輝くのがN関数です!

N関数は、引数が数値ならその数値を、文字列なら「0」を返す、という面白い性質を持っています。

つまり、N(C1)と書くことで、見出しの文字列を安全に「0」に変換し、初日の計算を0+1=1と正しく行えるようにしてくれるのです!

2日目以降は、上のセル(C2, C3…)が数値なので、N(C2)はC2の数値をそのまま返してくれます。

アプローチ2:論理値の乗算(IF関数からの脱却)

考えかた

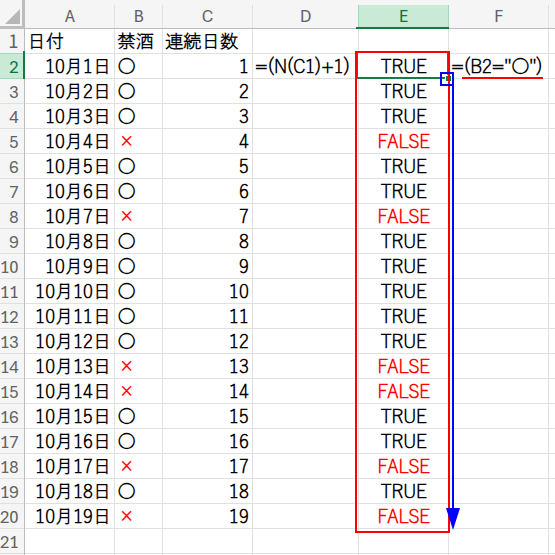

IF関数を使わずに、もっと“通”な書き方をしてみましょう。

Excelでは、計算式の中で論理値のTRUEが「1」、FALSEが「0」として扱われる性質があります。これを利用します。

数式と解説

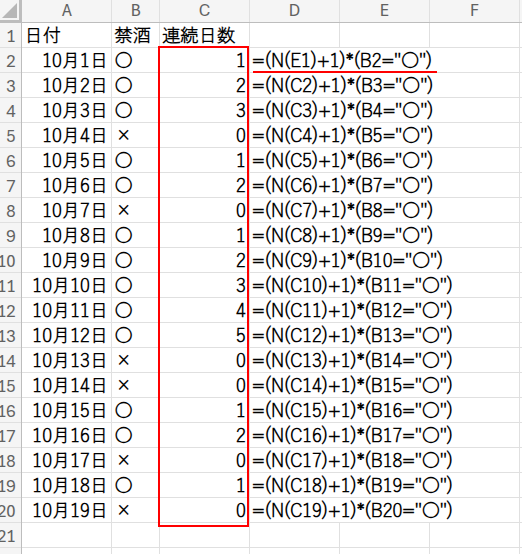

C2セルに、以下の数式を入力し、フィルコピーします。

=(N(C1)+1)*(B2="○")

・(N(C1)+1): この部分は、常に「一つ上のセルの日数 + 1」を計算しています。つまり、リセットされなかった場合の「あるべき次の日数」を常に用意しています。

・(B2="○"): この部分は、B2セルが「○」ならTRUE(1)、「×」ならFALSE(0)を返します。

・... * ...: 最後に、この2つを掛け合わせます。

もしその日が「○」なら、「あるべき次の日数 × 1」となり、日数が正しく加算されます。

もし「×」なら、「あるべき次の日数 × 0」となり、結果は強制的に「0」にリセットされる、というわけです。エレガントですよね!

アプローチ3:LOOKUP(最終行検索の応用)

LOOKUP関数の基本的な使い方は、以下の記事で紹介しています!

考えかた

ここまでは「一つ上のセル」を参照していましたが、この方法は全く違うアプローチを取ります。

「今日の日付から、一番最後に出てきた『×』の日付を引き算する」ことで、連続日数を計算します。高度な古典的テクニックですよ!

数式と解説

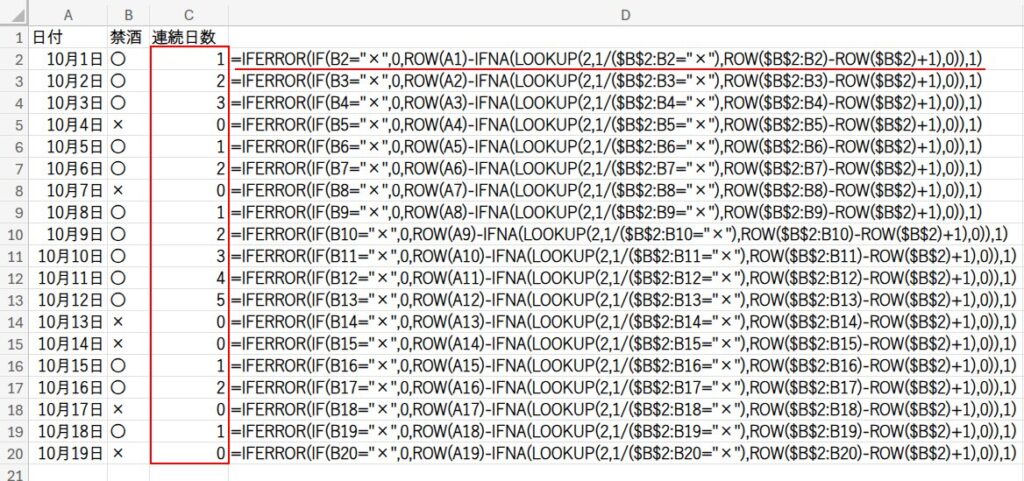

C2セルに、以下の数式を入力し、フィルコピーします。

=IFERROR(IF(B2="×",0,ROW(A1)-IFNA(LOOKUP(2,1/($B$2:B2="×"),ROW($B$2:B2)-ROW($B$2)+1),0)),1)

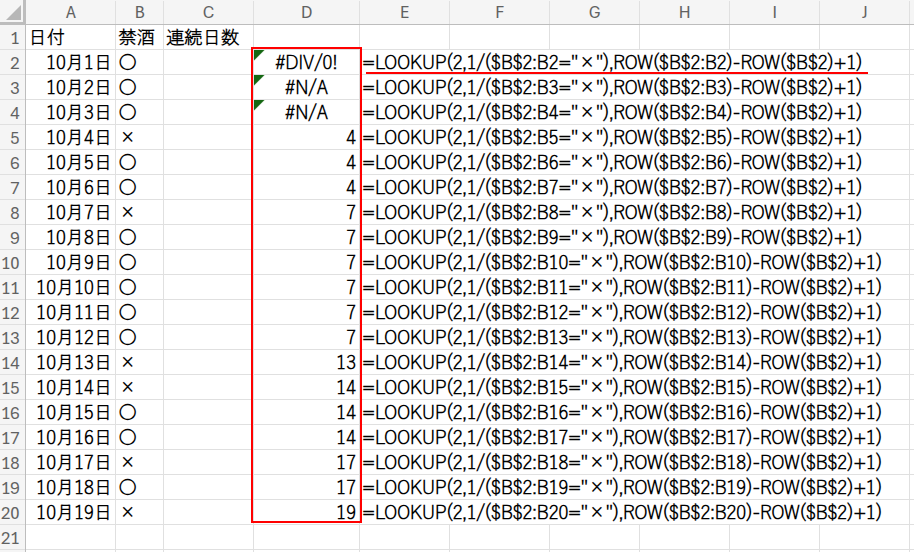

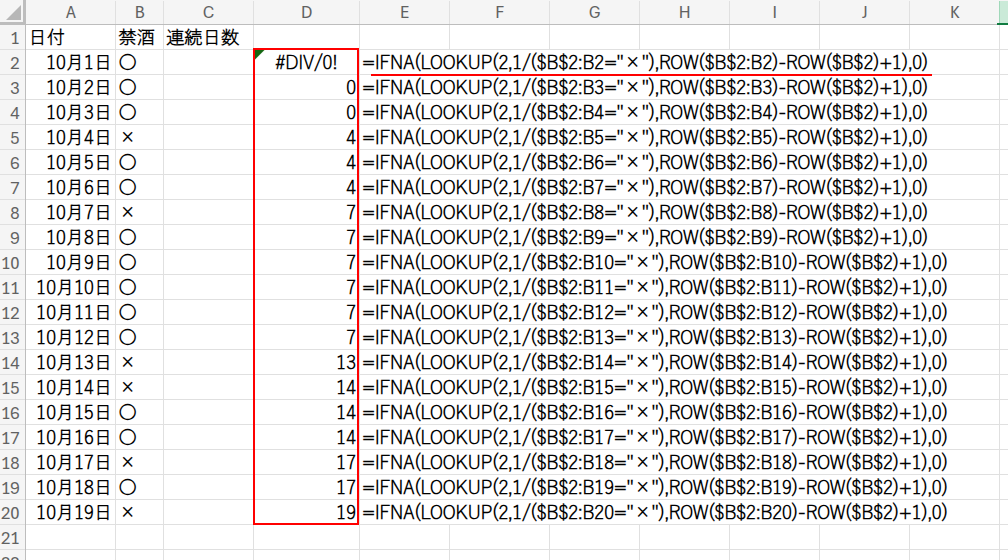

・IF(B2="×",0,...): まず、その日が「×」なら0、これは共通ですね。

・LOOKUP(...): ここが心臓部。「今日までの中で、最後に出てきた『×』が何日目か」を探しています。

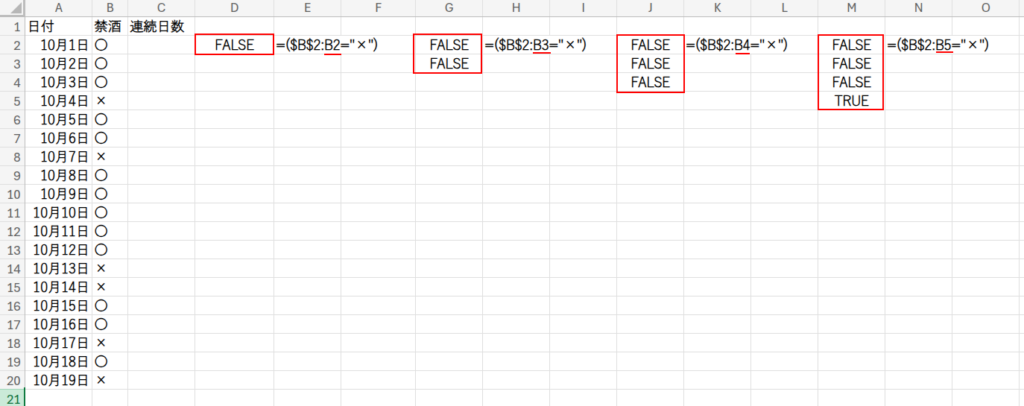

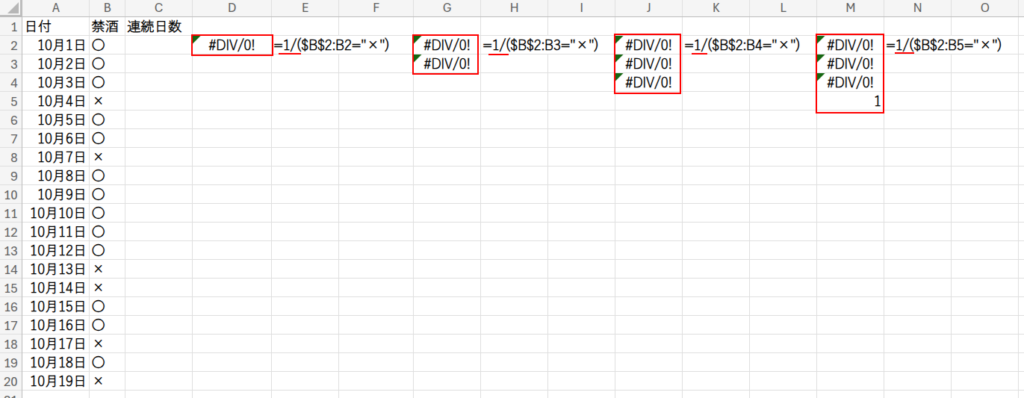

・($B$2:B2="×"): B列を上から自分まで見て、「×」の場所だけがTRUEになる配列を作ります。

・1/...: このTRUE/FALSEの配列で1を割ります。1/TRUEは「1」、1/FALSEはエラー「#DIV/0!」になります。

・LOOKUP(2, {エラー,エラー,1,...}, ROW($B$2:B2)-ROW($B$2)+1): LOOKUP関数で、このエラーと1が混在する配列から「2」を探します。

LOOKUPは、検索値(2)より大きい値がない場合、エラーを無視して配列の中の最後の数値(今回の場合は1)を見つけてくれます!

そして、その位置に対応する「相対的な行番号」を返します。

・IFNA(...,0): まだ一度も「×」が登場していない場合、LOOKUPはエラー(#N/A)を返します。IFNA関数がそれをキャッチし、代わりに「0」を返してくれます。

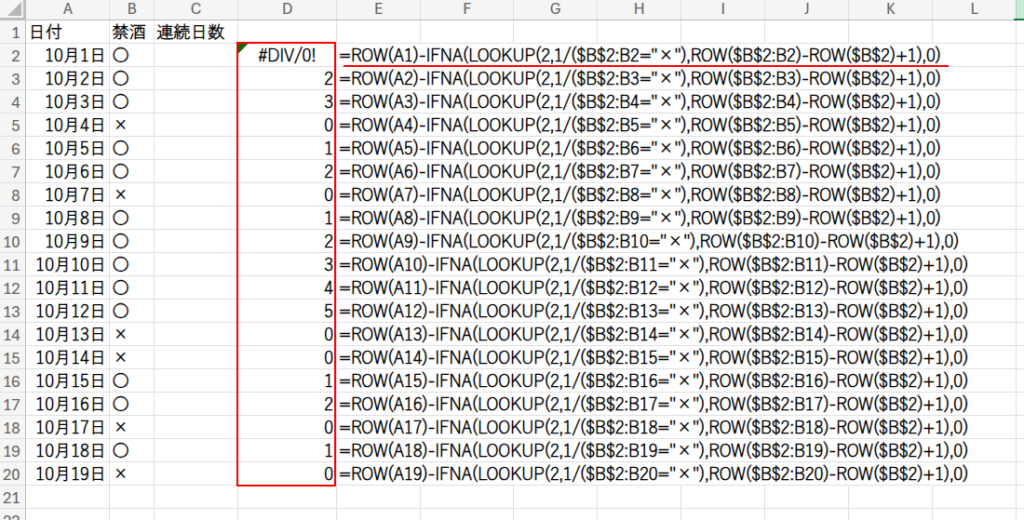

・ROW(A1)-...: 「今日が何日目か」から「最後の『×』が何日目か」を引き算して、連続日数を計算します。

・IFERROR(...,1): 最後に、数式全体をIFERRORで囲っています。これは、最初の行(B2)が「○」の場合など、エラーに対する処理です。

もしエラーが出た場合でも、最初の1日目として「1」を正しく表示させるための、より堅牢な記述になっています。

アプローチ4:ROW & MAX(配列計算)

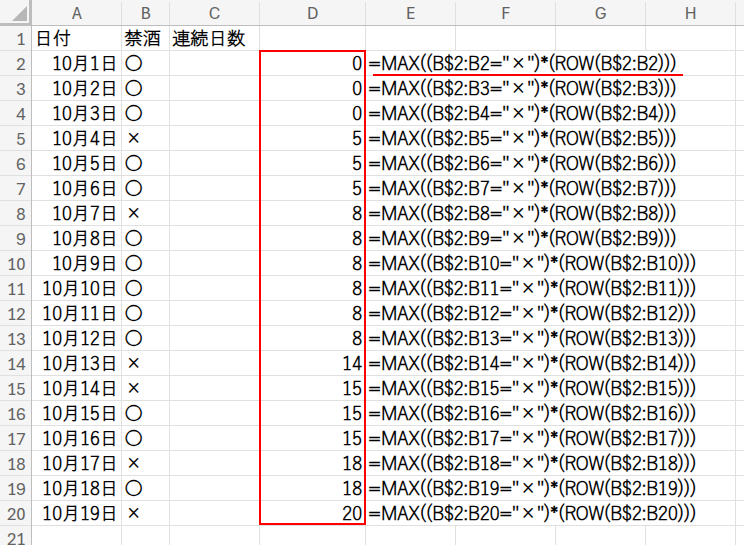

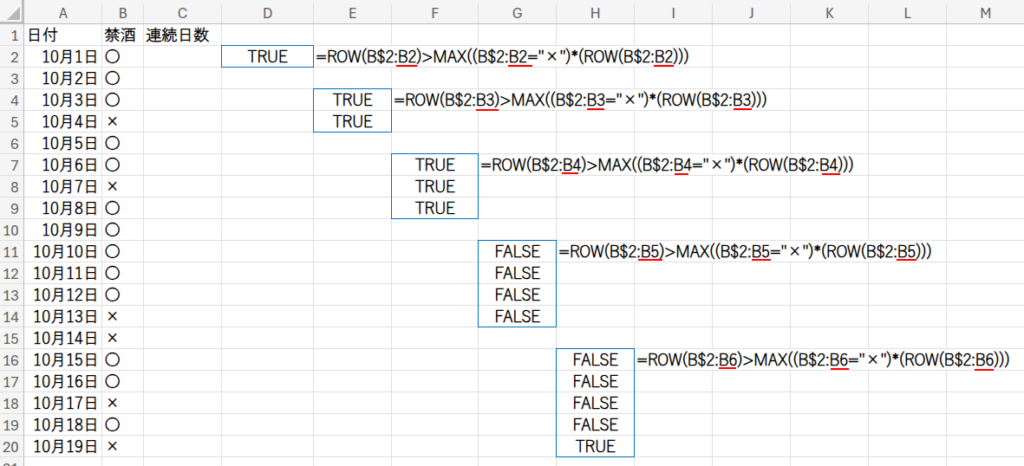

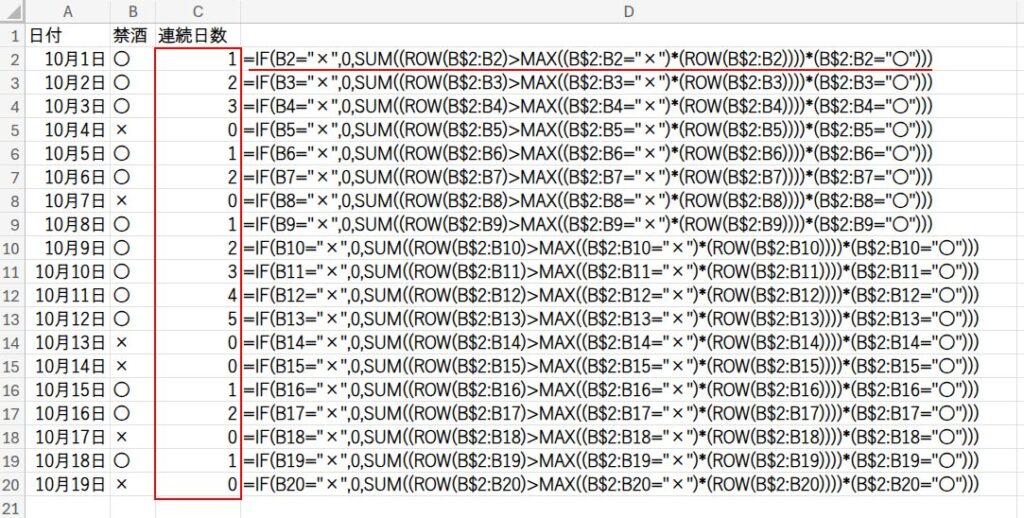

考えかた

アプローチ3と発想は似ていますが、最後の「×」の位置を、MAX関数を使った配列計算で特定する方法です。

数式と解説

C2セルに、以下の数式を入力し、フィルコピーします。

=IF(B2="×",0,SUM((ROW(B$2:B2)>MAX((B$2:B2="×")*(ROW(B$2:B2))))*(B$2:B2="○")))

・MAX((B$2:B2="×")*(ROW(B$2:B2))): この部分で、今日までの範囲で最後に出てきた「×」の「絶対行番号」を特定しています。

(B$2:B2="×")で「×」の場所が1になる配列を作り、それに行番号を掛け合わせ、その最大値(MAX)を取る、というロジックです。

・ROW(B$2:B2) > ...: 「行番号が、最後の『×』の行番号よりも大きい」という条件で、最後の「×」以降の行だけがTRUEになる配列を作ります。

・... * (B$2:B2="○"): さらに、その中で「○」である行だけをTRUEとして絞り込みます。

・SUM(...): 最後に、このTRUE(1)の配列を合計することで、「最後の『×』以降にある『○』の個数」=連続日数が計算できる、というわけです。

Part 2:現代の魔法 – スピルで一気に計算する

さて、ここからが本番です!

現代のExcelが誇る「スピル」機能と、LAMBDA関数ファミリーを使って、一つの数式でこの問題を一気に解決します。

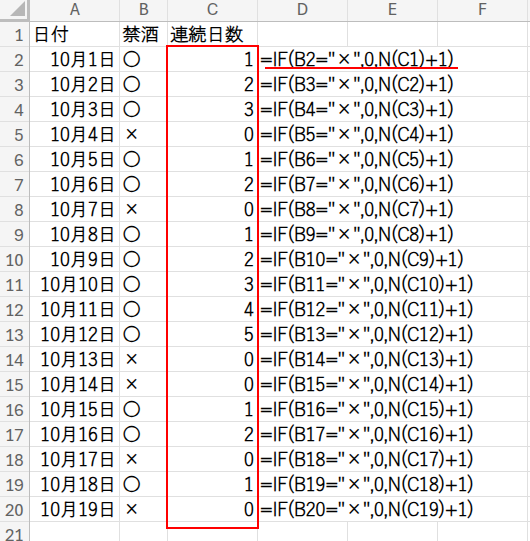

アプローチ5:SCAN + LAMBDA(最もエレガントな解)

考えかた

今回の問題のように、「前の計算結果を使いながら、順番に値を積み上げていく」処理は、最新関数SCANの最も得意とするところです。

これ以上に美しく、分かりやすい解はないかもしれません。

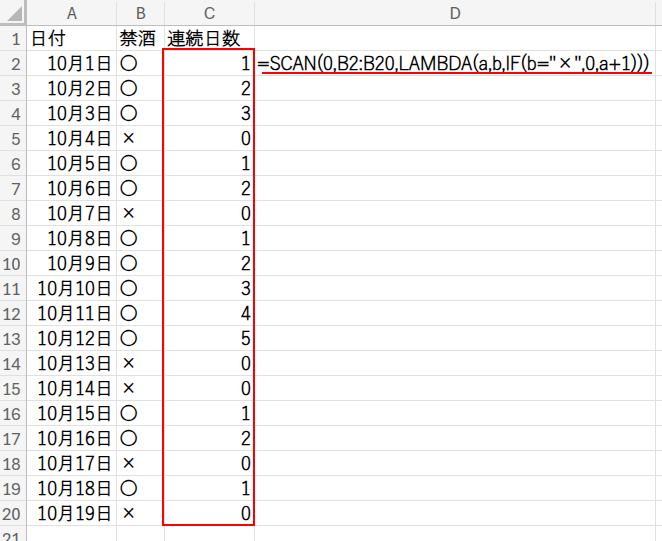

数式と解説

C2セルに、以下の数式を一つ入力するだけです。

=SCAN(0,B2:B20,LAMBDA(a,b,IF(b="×",0,a+1)))

・SCAN(0, B2:B20, ...): SCAN関数は、「初期値0」からスタートして、「B2:B20」の範囲を上から一つずつ順番に処理していきます。

・LAMBDA(a,b,...): ここが、各行で実行される計算ルールです。

・a: 「累積値(accumulator)」と呼ばれ、前の行の計算結果が自動で入ります。最初の行では「初期値0」が入ります。

・b: 「B2:B20」の中から、今まさに処理しているセルの値(”○”か”×”)が入ります。

・IF(b="×",0,a+1): 計算ルールは驚くほどシンプル。

「もし、今のセルの値(b)が『×』なら、結果を0にリセットしなさい。そうでなければ、前の行の結果(a)に1を足しなさい」。

まさに、やりたかったことそのものですよね!

SCAN関数は、この計算を各行で行い、その途中経過をすべて配列として返してくれるため、一瞬で連続日数のリストが完成するのです。

アプローチ6:MAP + XMATCH + LAMBDA(究極の関数パズル)

考えかた

最後は、究極の関数パズルです。SCAN関数のように前の結果を使わず、各行が「独立して」自分の連続日数を計算する方法です。

アプローチ3のLOOKUPの考え方を、最新関数で再現します。

数式と解説

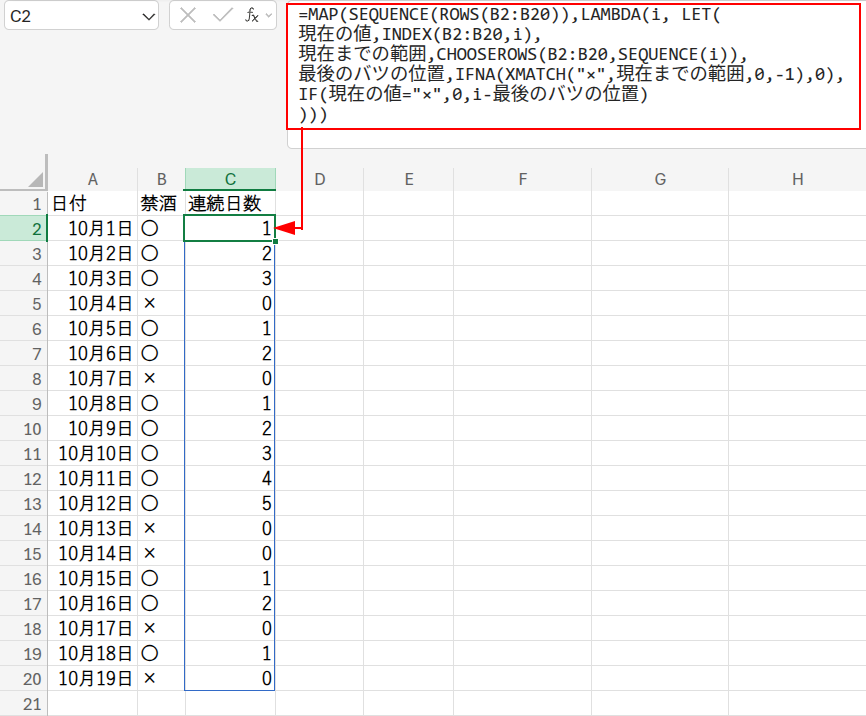

C2セルに、以下の数式を一つ入力します。

=MAP(SEQUENCE(ROWS(B2:B20)),LAMBDA(i,LET(現在の値,INDEX(B2:B20,i), 現在までの範囲,CHOOSEROWS(B2:B20,SEQUENCE(i)), 最後のバツの位置,IFNA(XMATCH("×",現在までの範囲,0,-1),0), IF(現在の値="×",0,i-最後のバツの位置))))

・MAP(SEQUENCE(ROWS(B2:B20)), ...): MAP関数が、1から19までの連番(行インデックス)を、LAMBDA関数に一つずつ渡して処理していきます。

・LAMBDA(i, LET(...)): 「i」が現在の行インデックス(1, 2, 3…)です。

LET関数で、計算を分かりやすく分割します。今回は名前に日本語を使ってみました!

・現在の値: 現在処理している行の値(”○”か”×”)を取得します。

・現在までの範囲: 1行目から現在の行(i)までの範囲を動的に作り出します。

・最後のバツの位置: ここで輝くのが最新の検索関数XMATCHです!

XMATCH("×",現在までの範囲,0,-1)は、範囲の中から「×」を「末尾から逆順に(-1)」探します。

これにより、「今日までの中で、最後に出てきた『×』が何番目か」を一発で特定できます。MATCH関数にはない、この逆順検索が非常に強力なのです!

・IF(現在の値="×",0,i-最後のバツの位置): 最後に、もし今日が「×」なら0を、そうでなければ「今日の行インデックス(i)」から「最後の『×』の行インデックス(最後のバツの位置)」を引き算して、連続日数を計算します。

まとめ:あなたのスキルも、連続成長!

たった一つのシンプルなゴールに対して、これほどまでに多様なアプローチが存在することに、驚かれたのではないでしょうか。

実務でサッと作るなら、アプローチ1やアプローチ5がおすすめです。

しかし、他の関数パズルたちも、Excelの関数の挙動や配列計算の仕組みを、より深く理解するための最高のトレーニングになります。

今回学んだ「継続とリセット」のロジックは、あなたのアイデア次第で無限に応用が可能です。

この冒険が、皆さんのExcelスキルを連続成長させるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。

空白で連番をリセットされる数式を作る方法は、以下の記事で紹介しています!