はじめに:足し算と掛け算だけで、すべてを計算せよ。

「合計を出すならSUM、平均ならAVERAGE、条件付きカウントならCOUNTIF…」

私たちは普段、目的に合わせて便利な関数を使い分けています。

しかし、もしある日突然、「使えるのは行列計算(MMULT)だけ」という縛りを課せられたらどうしますか?

今回のテーマは、「MMULT関数で集計」です!

合計、累計、平均、順位、条件付き集計、さらには最大値まで。

これら7つの集計を、本来は「行列の積」を求めるための数学関数 MMULT(と、相棒の TRANSPOSE)だけで強引に解き明かします。

「え、掛け算と足し算しかできないMMULTで、なんで『順位』や『最大値』が出せるの?」

そう思ったあなたこそ、このパズルの適任者です。

この冒険を通して、Excelの奥底に眠る「行列計算」の美しさと、配列数式の無限の可能性を感じてください!

本記事では、無料のWeb版Excelを使用して検証および画像の作成を行っています。Windowsはもちろん、MacやLinuxの方もブラウザさえあれば挑戦できます!

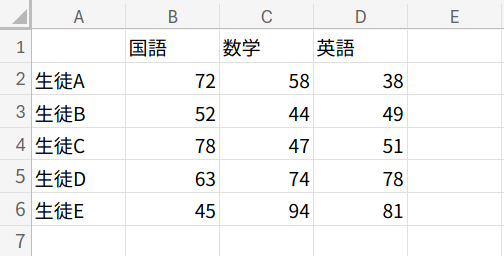

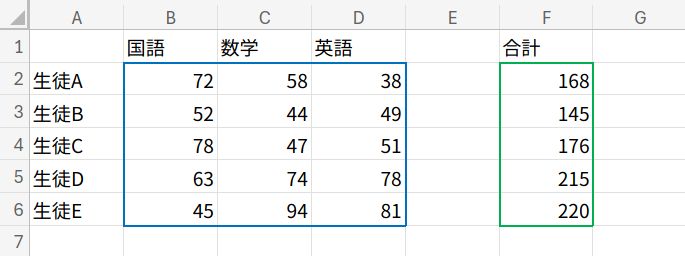

準備:成績表の作成

何事も、まずは準備から。まっさらなシートのA1セルを起点に、以下の5人×3教科の成績表を作成してください。

={"","国語","数学","英語";"生徒A",72,58,38;"生徒B",52,44,49;"生徒C",78,47,51;"生徒D",63,74,78;"生徒E",45,94,81}

今回はロジックの理解を最優先するため、「生徒は5人」「教科は3つ」と固定して考えます。

そのため、数式の中にも {1;1;1} といった配列定数を直接書き込んでいきますよ!

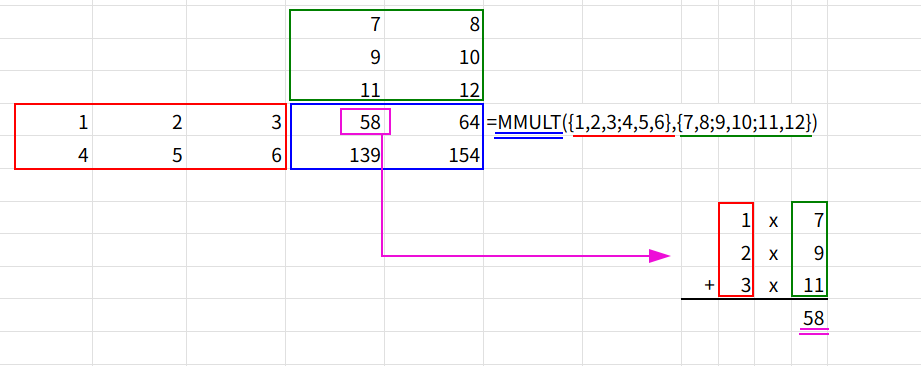

そもそも、MMULT関数とは?

具体的な数式に入る前に、主役であるMMULT(エムムルト)関数について解説しましょう。

MMULTは「Matrix Multiplication(行列の積)」の略です。

2つの配列(行列)を掛け合わせるのですが、単純な掛け算ではありません。

「行と列を掛け合わせて、足し合わせる(畳み込む)」という計算を行います。

例えば、以下の数式を見てください。

=MMULT({1,2,3;4,5,6},{7,8;9,10;11,12})

これは、「2行3列」の配列と、「3行2列」の配列の掛け算です。

計算結果は {58,64;139,154} となります。

・1行目1列目の答え「58」は、前の行列の「1行目(1,2,3)」と、後ろの行列の「1列目(7,9,11)」をそれぞれ掛けて足したものです。(1*7 + 2*9 + 3*11 = 58)

この「掛けて、足す」という性質をうまく利用すれば、SUM関数などを使わずに集計ができるのです!

7つの集計に挑戦!

それでは、F列以降に集計結果を表示させていきましょう。「一般的な数式(フィルコピー)」と「MMULT(スピル)」を比較しながら進めます。

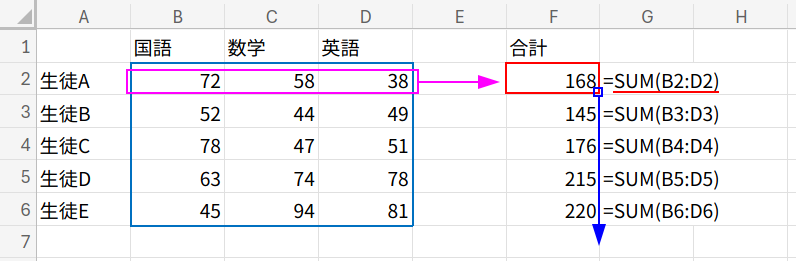

1. 合計(各生徒の3教科合計)

一般的な数式

=SUM(B2:D2) (下にフィルコピー)

B2:D2(生徒Aの点数)を合計します。

下にコピーすると、B3:D3、B4:D4…と参照範囲がズレていく「相対参照」ですね。

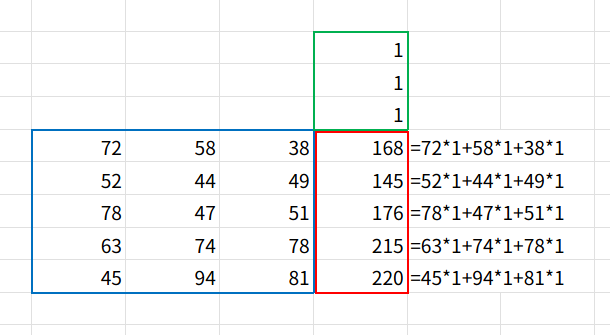

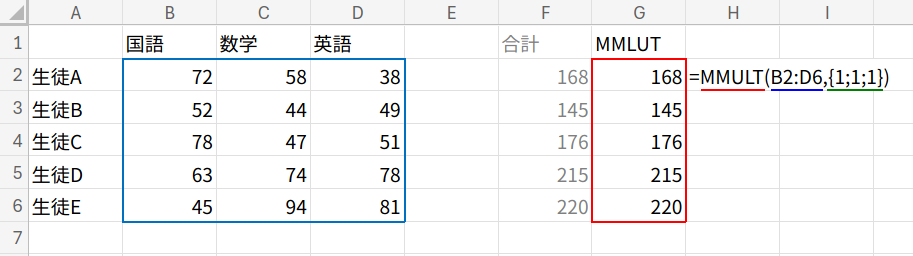

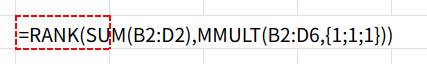

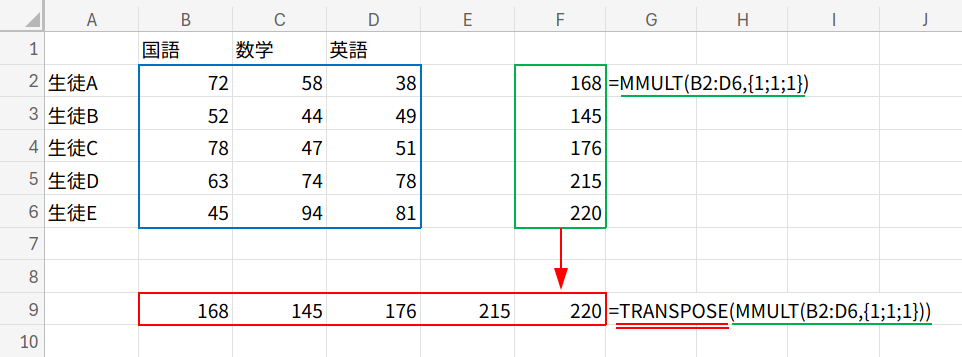

MMULT関数(スピル)

=MMULT(B2:D6,{1;1;1})

B2:D6は「5行3列」のデータです。

これに「3行1列」のすべてが1の配列 {1;1;1} を掛けます。

すると、MMULTは「1行目のデータ×1 + 2列目のデータ×1 + 3列目のデータ×1」という計算を全行に対して一気に行います。

つまり、横方向の数値をすべて足し合わせる「SUM」と同じ結果になるのです!

2. 累計(合計点の累計)

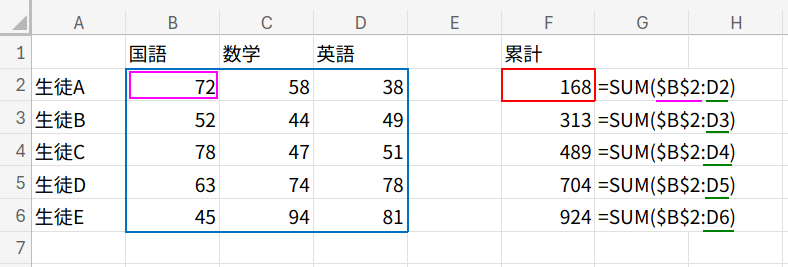

一般的な数式

=SUM($B$2:D2)(下にフィルコピー)

始点を絶対参照($マーク)で固定し、終点を相対参照にすることで、範囲を広げながら合計します。

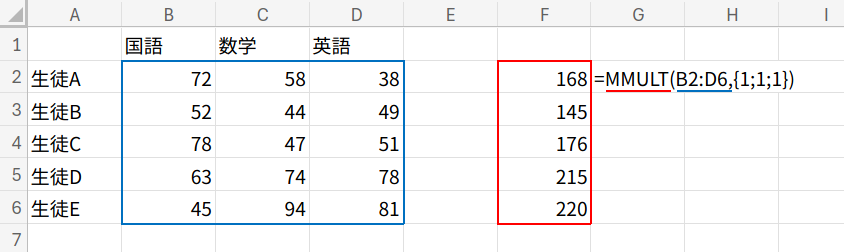

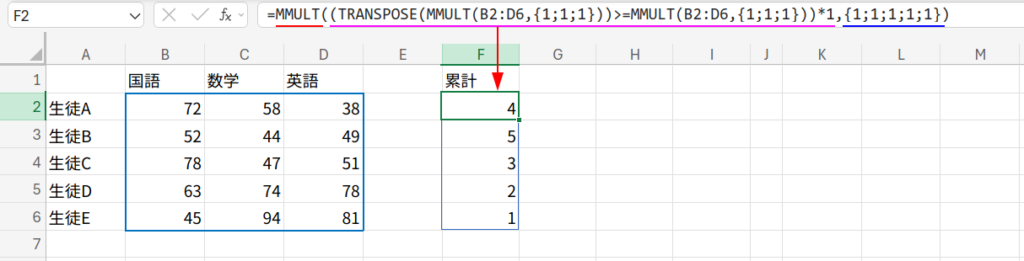

MMULT関数(スピル)

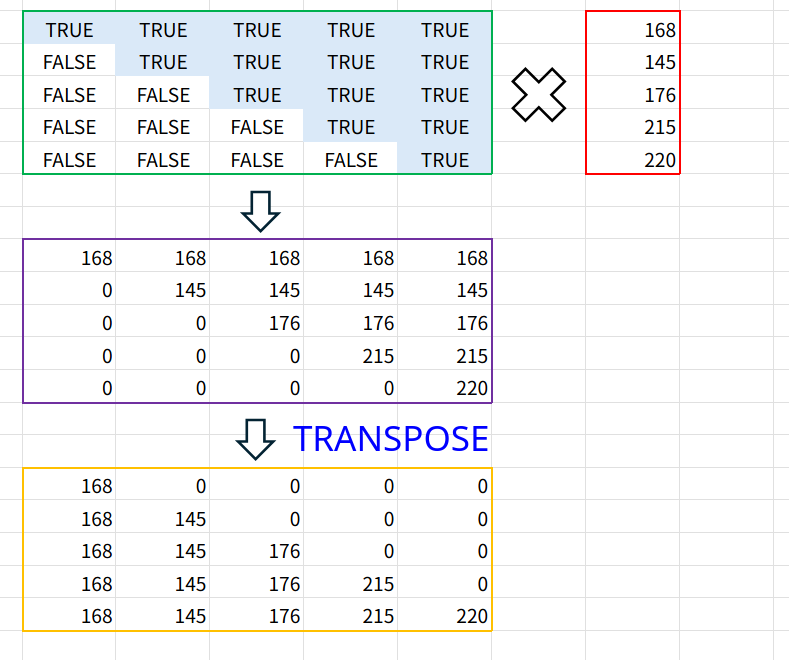

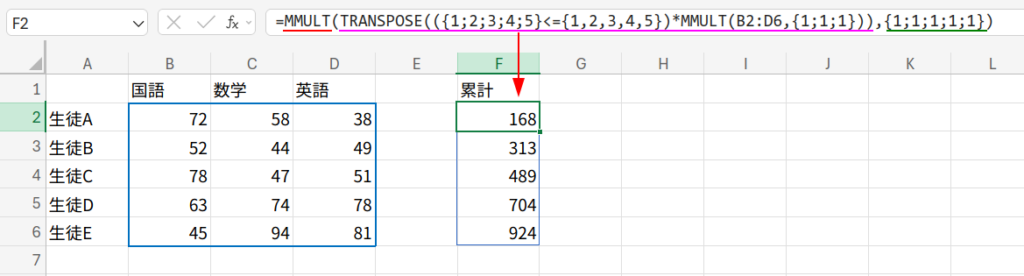

=MMULT(TRANSPOSE(({1;2;3;4;5}<={1,2,3,4,5})*MMULT(B2:D6,{1;1;1})),{1;1;1;1;1})

1. MMULT(B2:D6,{1;1;1})で、まず各生徒の合計点(5行1列)を出します。

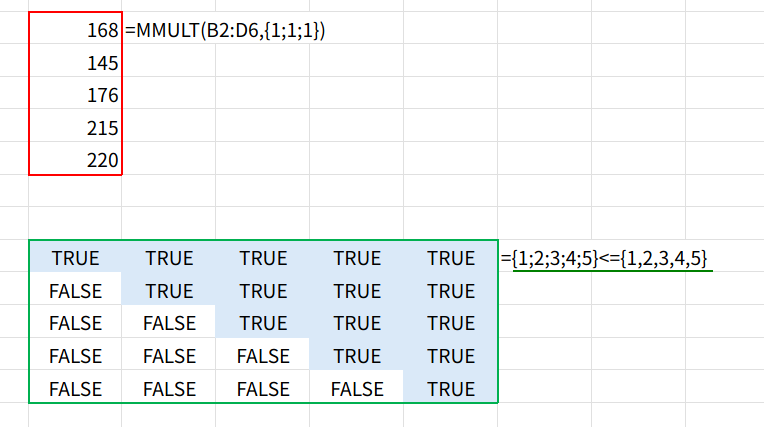

2. {1;2;3;4;5}<={1,2,3,4,5} で、5×5の三角形のTRUE/FALSE配列(下三角行列)を作ります。

3. これらを掛け合わせ、TRANSPOSEで行列を入れ替えます。

4. 最後に再びMMULTで{1;1;1;1;1}と掛けることで、上から順に足し合わせた「累計」が一発で求まります。

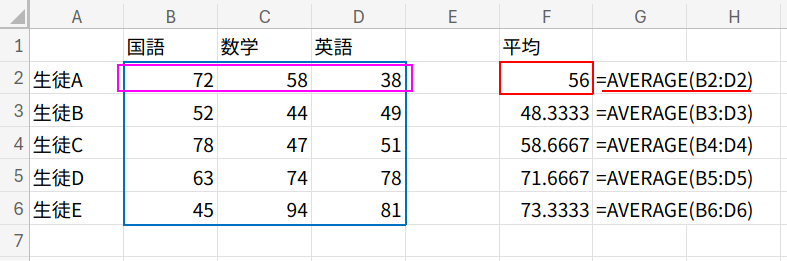

3. 平均(3教科の平均点)

一般的な数式

=AVERAGE(B2:D2) (下にフィルコピー)

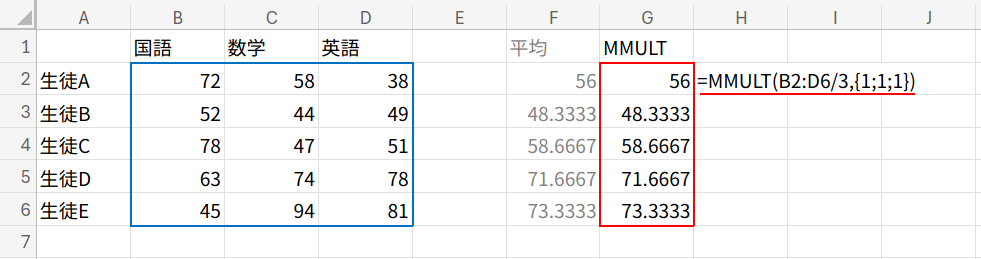

MMULT関数(スピル)

=MMULT(B2:D6/3,{1;1;1})

または、

=MMULT(B2:D6,{1;1;1})/3

平均とは「合計 ÷ 個数」のことです。

MMULTには割り算機能はありませんが、元のデータをあらかじめ3(教科数)で割っておく、あるいは最後に3で割ればいいのです。

B2:D6/3 で全ての点数を3分の1にし、それをMMULTで合計することで、結果的に「平均点」が算出されます。

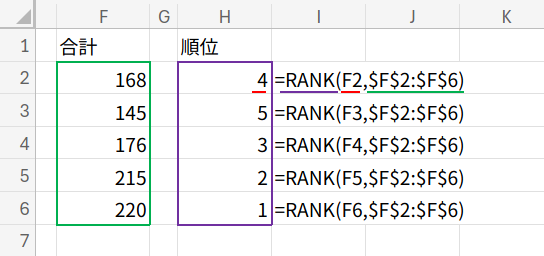

4. 順位(合計点の順位)

一般的な数式

F2:F6の範囲に合計(各生徒の3教科合計)の値を入力しておきます。

=RANK(F2,$F$2:$F$6) (下にフィルコピー)

RANK関数は RANK(数値, 範囲, [順序]) のように使います。

・数値:順位を調べたい値(ここではF2)

・範囲:順位を決めるためのデータ全体(ここでは$F$2:$F$6)

指定した数値が、範囲の中で何番目に大きいかを返します。

【注意点】RANK関数に配列はNG!

RANK関数の第2引数「範囲」には、実際のセル範囲(A1:A10など)しか指定できません。

計算結果などの「配列(メモリ上のデータ)」を直接ここに入力すると、エラーになってしまいます。

=RANK(SUM(B2:D2),MMULT(B2:D6,{1;1;1}))

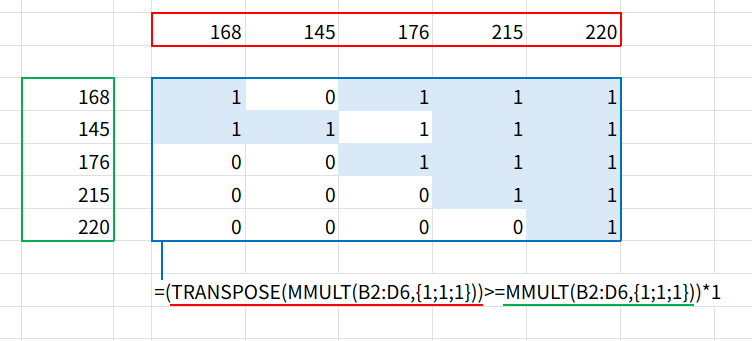

MMULT関数(スピル)

=MMULT((TRANSPOSE(MMULT(B2:D6,{1;1;1}))>=MMULT(B2:D6,{1;1;1}))*1,{1;1;1;1;1})

順位とは、「自分より点数が高い(または同じ)人は何人いるか?」というカウントです。

1. MMULT(...)で合計点の縦ベクトルを作ります。

2. TRANSPOSE(...)で合計点の横ベクトルを作ります。

3. この縦と横を比較(>=)することで、「AさんとBさん、どっちが上?」という総当たり戦の5×5マトリクス(勝敗表)を作ります。

それに「1」を掛けて数値化(1か0)します。

4. 最後にMMULTでその勝敗表の行ごとの「勝ち数(自分以上の人数)」を合計すれば、それがそのまま順位になります!

※同点がある場合の挙動はRANK関数と少し異なりますが、ロジックとしては正解です。

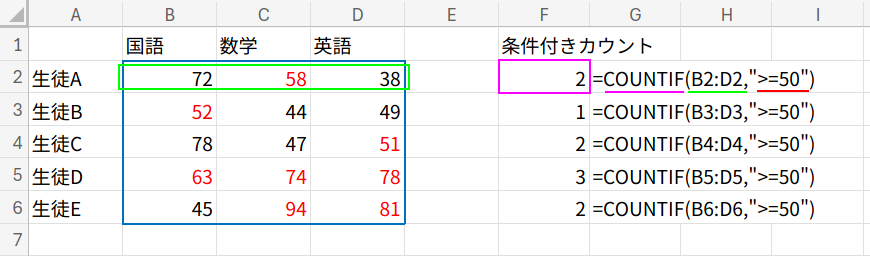

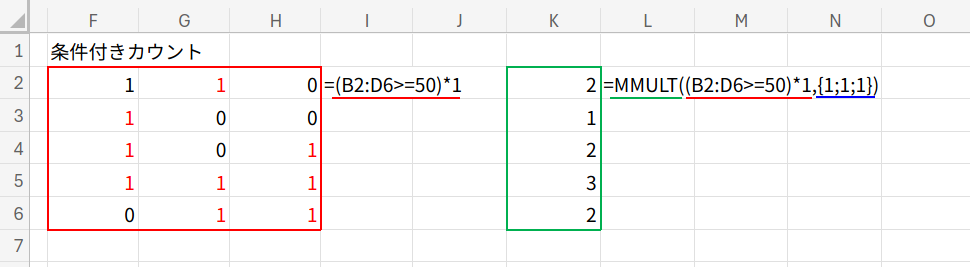

5. 条件付きカウント(50点以上の教科数)

一般的な数式

=COUNTIF(B2:D2,">=50") (下にフィルコピー)

COUNTIF関数は COUNTIF(範囲, 検索条件) のように使います。

指定した「範囲」の中から、「検索条件」(ここでは50以上)に一致するセルの個数をカウントします。

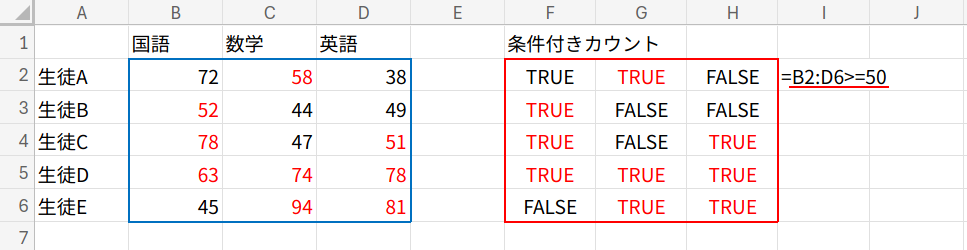

MMULT関数(スピル)

=MMULT((B2:D6>=50)*1,{1;1;1})

MMULTでカウント?

できます!

(B2:D6>=50) という条件式で、50点以上ならTRUE、未満ならFALSEの配列を作ります。

それに「1」を掛けて数値化(1か0)します。

あとは、これをMMULTで横方向に合計すれば、「1の個数 = 50点以上の教科数」となります。

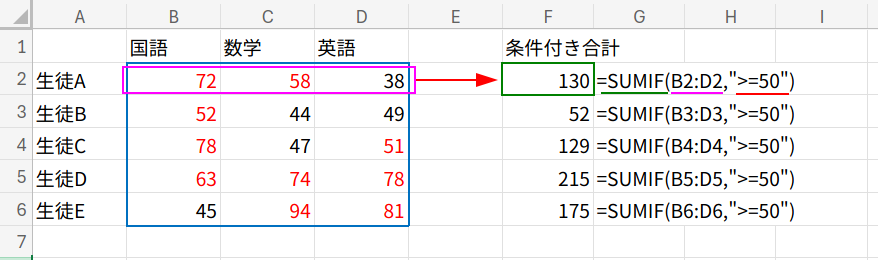

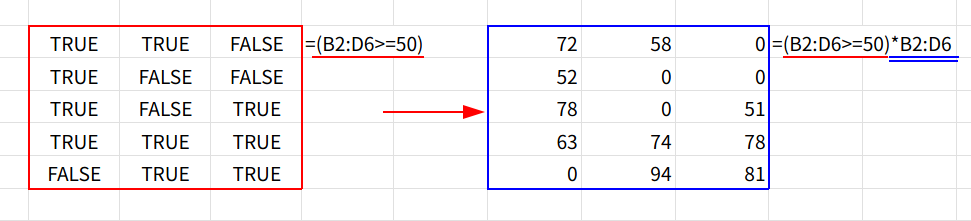

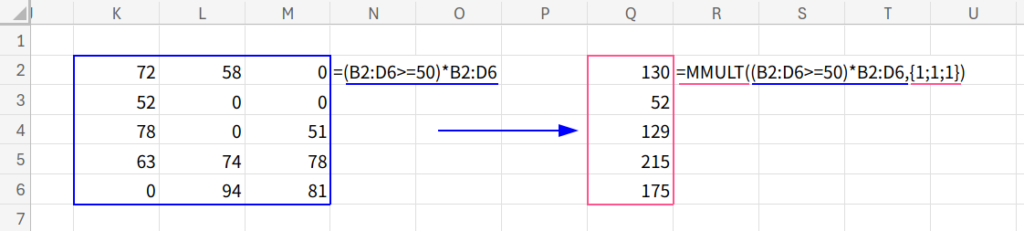

6. 条件付き合計(50点以上の教科だけ合計)

一般的な数式

=SUMIF(B2:D2,">=50") (下にフィルコピー)

SUMIF関数は SUMIF(範囲, 検索条件, [合計範囲]) のように使います。

「範囲」の中から「検索条件」に一致するセルを探し、それに対応する「合計範囲」の値を合計します。

(合計範囲を省略した場合は、検索範囲の値を合計します。)

MMULT関数(スピル)

=MMULT((B2:D6>=50)*B2:D6,{1;1;1})

先程の、カウントの応用です。

(B2:D6>=50) で作った1/0の配列に、元の点数 B2:D6 を掛け算します。

すると、50点未満の場所は「0」になり、50点以上の場所だけ点数が残ります。

これをMMULTで合計すれば、条件に合う点数だけの合計(SUMIF)が完成です!

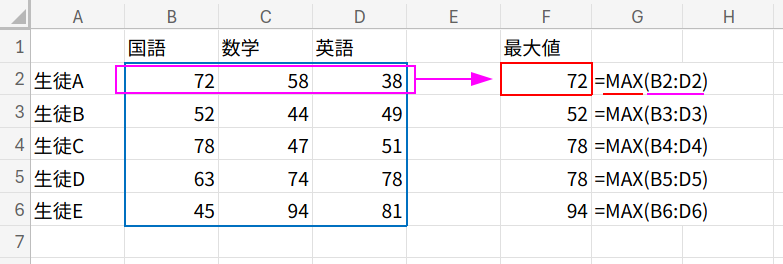

7. 最大値(各生徒の最高得点)

一般的な数式

=MAX(B2:D2) (下にフィルコピー)

これは、言うまでもありませんね!

MAX関数は、複数の数値の中から 一番大きい値 を取り出す関数です。

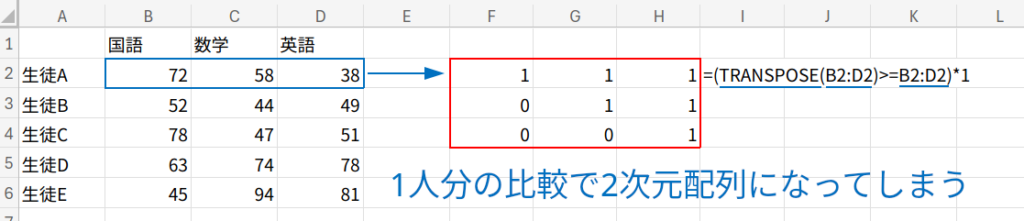

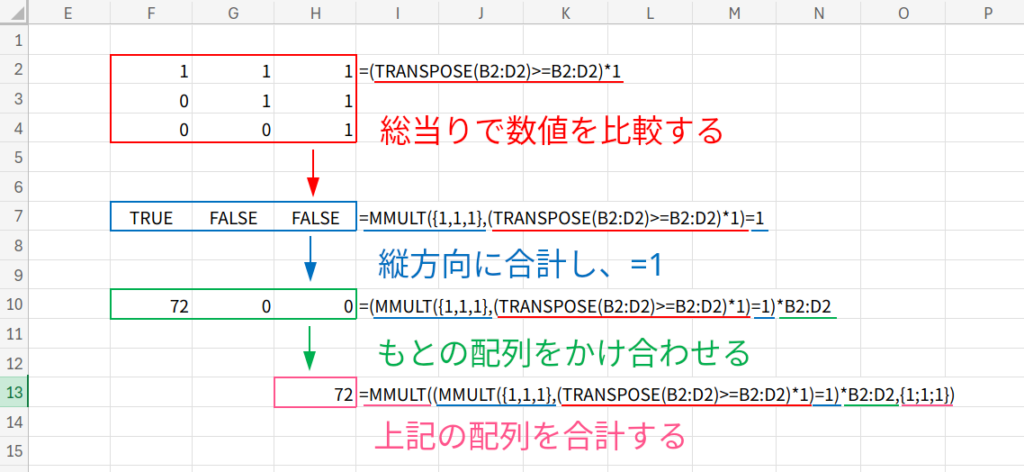

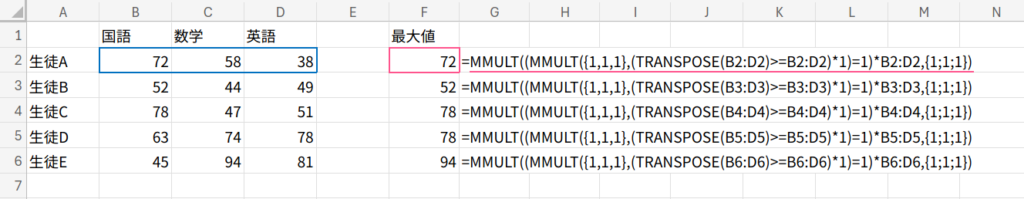

MMULT関数(※スピル不可)

=MMULT((MMULT({1,1,1},(TRANSPOSE(B2:D2)>=B2:D2)*1)=1)*B2:D2,{1;1;1})

実は、この「最大値」(あるいは最小値)は、MMULTで一気にスピルさせることができません。

上記の数式は、1行分(B2:D2)だけを計算する数式です。これを下にフィルコピーする必要があります。

なぜ、一気にスピルできない?

最大値を求めるには、「その行の中で、他のすべての値以上である値」を探す必要があります。

これは「3つの値同士の比較(3×3の勝敗表)」を、5人の生徒「それぞれ」に行う必要があるため、計算には「3次元」の配列が必要になってしまうのです。

Excelの数式は基本的に2次元までしか扱えないため、これを行列計算だけで一気に行うのは、次元の壁に阻まれて不可能なのです。

しかし、1行単位であれば可能です。

「自分は他の2つよりも大きいか?」という比較行列を作り、全勝している(または条件を満たす)値だけを残して合計する、という力技でMAX関数を再現しています。

まとめ:行列計算は、データの「構造」を見るメガネだ

普段何気なく使っているSUMやCOUNTIFが、実は裏側では「1と0の掛け算と足し算」で表現できるかもしれない…そう考えると、データの見え方が少し変わりませんか?

特に「最大値」の壁にぶつかった時、「関数の限界」ではなく「次元の限界」を知ることができました。これこそが、暇つぶしの醍醐味です。

実務で使うことはまずありませんが(笑)、この行列感覚は、高度なデータ分析や数式を組む時の強力な武器になるはずです!