はじめに:特殊和音に秘められた作曲家の哲学

山本式和音番号の構築プロジェクトも、いよいよその深淵へと足を踏み入れます。

↓↓↓最初の記事です。まだの方は是非↓↓↓

これまでの記事で、和音の基本的な性質(メジャー、マイナー、7th、9th、オンコードなど)を、Excelの論理関数と参照機能を駆使して、いかにしてデータ化し、自動判定させるかを学んできました。

「1文字」が語る、和音の複雑な役割

なぜ、この和音は特別なのか?「特殊和音」の世界へようこそ!

さて、今回は和音の中でも特に個性的で、複雑な響きを持ち、楽曲に劇的な色彩を与える「特殊和音」に焦点を当てます。

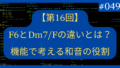

具体的には、ナポリの6の和音、増6和音(ドイツ、フランス、イタリア)、そしてピカルディーという、クラシックから現代音楽に至るまで、作曲家たちに愛されてきた五つの重要な和音です。

これらの和音は、通常の機能和音とは異なる特別な役割を持ち、その理論的背景は複雑で、コードネームでの統一的な表記も一筋縄ではいきません。

本記事では、これらの特殊和音が山本式和音番号でなぜ「n, g, f, i, p」という、驚くほど簡潔な「1文字」で表現されるのか、その背後にある山本式和音番号の哲学と、作曲家の視点から見たその利便性を徹底的に解説します。

この哲学を理解することが、単なる音楽知識の暗記ではなく、あなたのクリエイティブな発想力を直接的に刺激する鍵となるでしょう。

STEP1:和音の「機能」を凝縮!特殊和音の「1文字表記」の思想

まず、なぜ山本式和音番号が、複雑な背景を持つこれらの和音を、あえて極限までシンプルな「1文字」で表現するのか、その設計思想の根幹に触れます。

山本式和音番号の大きな特徴の一つは、複雑な和音を、驚くほど簡潔な1文字のアルファベットで表現できる点にあります。

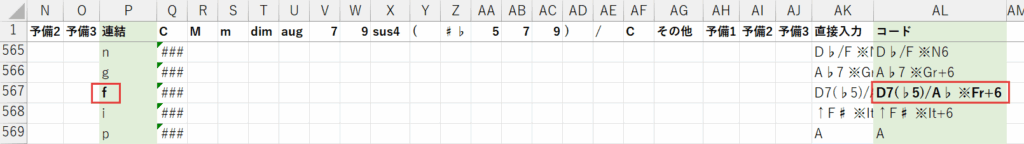

例えば、後ほど詳しく解説するフランスの増6和音は、コードネームではD7(♭5)/A♭ ※Fr+6といった表記になりますが、山本式和音番号では、「f」と入力するだけで、その機能を示すことができます。

なぜ、これほどまでに簡潔な表記にこだわるのでしょうか?

その理由は、作曲をする上で、これらの特殊和音を効果的かつ計算的に使用できると、表現の幅が飛躍的に広がるからです。

しかし、その都度、複雑なコードネームや和声記号の成り立ちを意識することは、時として創造的な思考の妨げになることがあります。

「i」や「g」のように和音が1文字で表現されていれば、作曲家はそれを一つの「機能ブロック」として、より身近に感じ、直感的に扱えるようになります。

これが、山本式和音番号の構想段階からの重要な想いなのです。

和音の「役割」や「響き」を、最小限の記号で素早く認識し、作曲家の思考を中断させないための工夫、それこそが「1文字表記」の真髄です。

STEP2:ナポリの6の和音「n」〜「短二度」が生み出す独特の響き〜

それでは、個別の特殊和音の解説に入ります。

最初は、クラシック音楽で頻繁に登場し、独特の色彩感を持つ「ナポリの6の和音」です。

クラシックから現代まで、幅広く使われる特殊和音

ナポリの6の和音とは?その特徴と機能

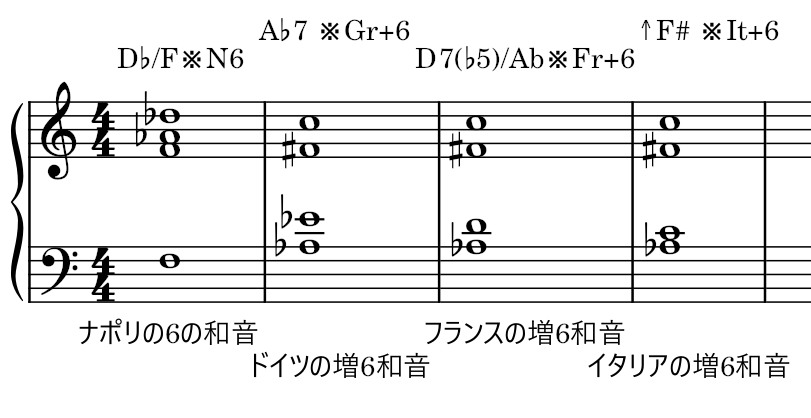

「ナポリの6の和音」とは、短調において、下方変位ⅱ(↓ⅱ)を根音とするⅡの和音です。

また、第1転回形で使用することが多いことから、山本式和音番号では「n」はナポリの6の和音の第1転回形のみを指します。

なお、この名称は、多くの和声学のテキスト(例えば「音楽之友社 和声 理論と実習 Ⅱ」)でも採用されている、伝統的なものです。

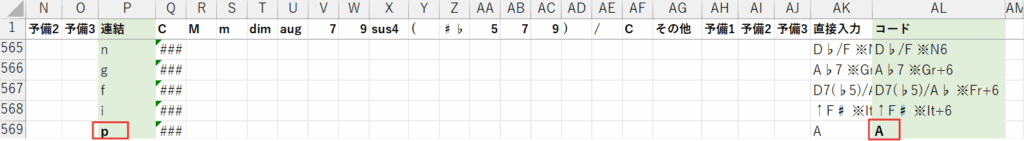

山本式和音番号では、この和音をデータベースの[その他]列に「n」という1文字で表記します。

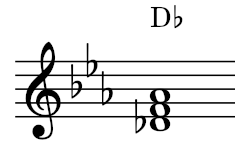

例えば、C durの文脈でナポリの6の和音を使用する場合、それはc mollのII度(D)を半音下げたD♭を根音とする長三和音の第一転回形、つまりD♭/Fを指します。

重要:繰り返しになりますが、山本式和音番号システムでは、もっぱらこの形(第1転回形)のみをナポリの6の和音として扱います。

機能としては、V度(ドミナント)へ進む準備和音として使われることが多く、楽曲に独特の色彩と強い終止感を与えます。

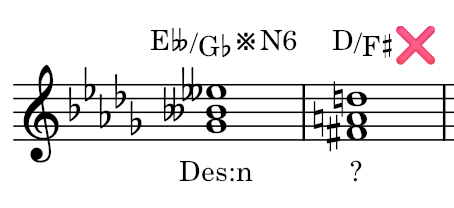

山本式和音番号での表記:「D♭/F ※N6」の意味

この和音を最終的なコードネームとして表示する際、山本式和音番号システムでは「D♭/F ※N6」という、注釈付きの拡張表記を採用します。

- D♭/F: 実際の構成音を示すコードネームです。

- ※: 注釈記号です。「これは単なるD♭/Fではなく、特別な機能を持つナポリの和音である」ことを示します。

- N6: 世界で最も一般的に使用されている「ナポリの6の和音」を意味する学術的な記号です。

ここで重要なのは、理論に忠実な表記を貫くというシステムの哲学です。

例えばDes durにおける「n」は、理論に基づきE♭♭/G♭となります。

演奏のしやすさからD/F#のように異名同音で読み替えることはせず、あくまで理論に忠実な表記を採用し、その「分かりにくさ」を※N6という注釈で補助するのです。

STEP3:増6和音「g」「f」「i」〜ドミナントへの強力な推進力〜

次に、和声の色彩を豊かにする、非常に特徴的な響きを持つ「増6和音」のグループを解説します。

和声の色彩を豊かにする3種類の増6和音

増6和音の共通点と、3種類の違い

増6和音は、その名の通り「増6度」の音程を含む和音で、V度(ドミナント)へ強烈に進行する機能を持つ特殊な和音です。

構成音の違いによって、ドイツ、フランス、イタリアの3種類が代表的です。

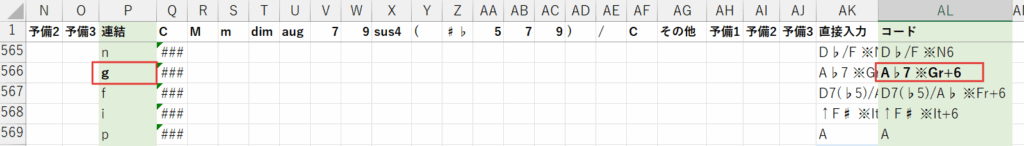

山本式和音番号では、それぞれを「g」、「f」、「i」という1文字で表記します。

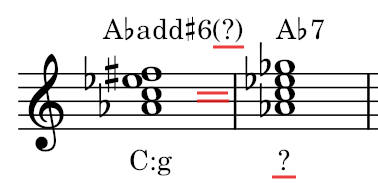

ドイツの増6和音「g」:「A♭7 ※Gr+6」に秘められた役割

- 山本式和音番号表記: 「g」

- C durにおける構成音: As C Es Fis

コードネーム表記: A♭7 ※Gr+6

この和音の構成音を、標準的なコードネームで正確に表記することはできません。

そのため、一般的には異名同音の解釈を用いてA♭7と表記されます。

しかし、それでは本来の「増6和音」としての機能が失われてしまいます。

そこで山本式和音番号システムでは、一般的なA♭7という表記を採用しつつも、※Gr+6(Gr+6は世界で一般的なドイツの増6和音の記号)を併記することで、この和音がドミナントへ進行する特別な役割を持つことを明確に示します。

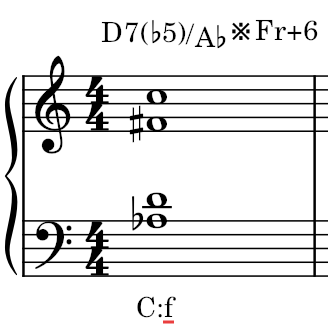

フランスの増6和音「f」:「D7(♭5)/A♭ ※Fr+6」の合理性

山本式和音番号表記: 「f」

C durにおけるコードネーム: D7(♭5)/A♭ ※Fr+6

フランスの増6も、ドイツの増6と同様の哲学に基づいています。

D7(♭5)/A♭というコードネームだけでは、その機能が一見して分かりづらいですが、世界で一般的な表記である※Fr+6を併記することで、そのドミナントへの進行役割を明確に示しているのです。

理論的な厳密さと、表記上の実用性・機能性を「注釈」という形で両立させる、合理的な思想です。

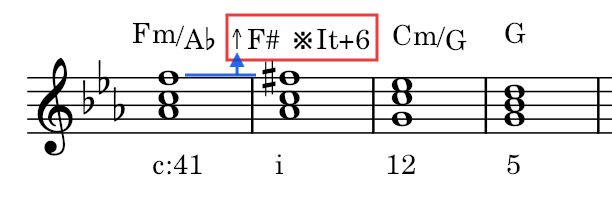

イタリアの増6和音「i」:「↑F♯ ※It+6」に込めた作曲家の意図

山本式和音番号表記: 「i」

C durにおける構成音: As C Fis

この和音もまた、標準的なコードネームでの表記が不可能です。

しかし、この和音の使用場面は、音楽史的に見ても非常に限定されています。

例えば、c mollの場合、Fm/A♭の後に登場するケースが非常に多いです。

この「前後の文脈」に着目し、山本式和音番号システムでは、全く新しいコードネーム表記「↑F♯ ※It+6」を考案しました。

この↑という記号は、直前の和音の構成音が半音上がることを示します。

つまり、「直前のFm/A♭の構成音であるFが、半音上がってF#になることで、イタリアの増6和音が形成される」という、進行上の変化そのものをコードネームに内包させているのです。

これは、単なる和音の特定を超え、和音進行における「変化の意図」までをコードネームが語り始めるという、作曲支援ツールならではの、非常に革新的な思想を表現しています。

STEP4:ピカルディー「p」〜現代ポップスを分析する「救世主」〜

最後に、古典理論の枠組みを現代音楽へと拡張する、山本式和音番号の哲学を象徴する和音、「ピカルディー」について解説します。

古典理論を超えた和音進行への対応

ピカルディーの基本概念と山本式和音番号への採用理由

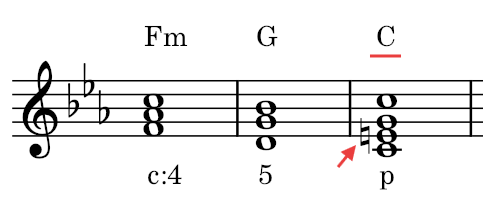

「ピカルディーの終止」とは、本来、短調の曲の終止形で、Ⅰ度の和音を長三和音に変化させて明るく終わる技法を指します。

山本式和音番号では、これをデータベースの[その他]列に「p」という1文字で表記します。

しかし、このシステムの真価は、この概念を長調へ拡張した点にあります。

長調のⅠ度は元々長三和音なので、古典的なピカルディーの概念は当てはまりません。

ではなぜ拡張したのか。

それは、現代のポピュラー音楽で頻出する、

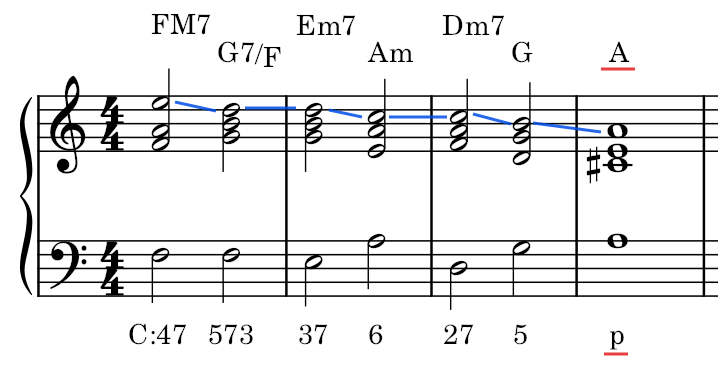

FM7—-G7—-Em7—-Am—-Dm7—-G—-A——–のようなコード進行を、より合理的に解釈するためです。

この進行における最後のA(Aメジャー)を、その都度「A durへの転調」と見なすのは、C durという全体の文脈の中で作られているメロディーや他の和音との関係性を考えると、非常に不自然です。

そこで山本式和音番号では、長調のⅥ度の和音(例: C durにおけるAm)に、このピカルディーの概念を持ち込みます。

つまり、C durにおいて、和音番号6がAmを指すのに対し、pはA(Aメジャー)を指す、と定義するのです。

これにより、AmからAへの変化を、C durの調性の範囲内における和音の「色合い」の変化として捉えることができ、作曲家は和音の進行をよりスムーズに、かつ自由に考えることが可能になります。

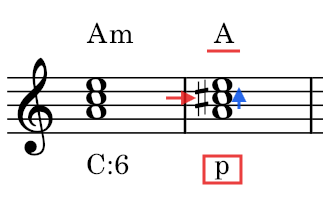

ピカルディーの柔軟な使用場面:曲の終わりだけじゃない!

さらに、このシステムの「ピカルディー」は、曲の終わりだけでなく、フレーズごとの終止形でも使用可能であり、1曲の中で何度でも使用して良い、という柔軟なルールを採用しています。

なので「終止」という言葉を使わず、あえて「ピカルディー」という名称にしているのはそのためです。

このピカルディーの概念が提供する創造性の広がりこそが、その真価なのです。

まとめ:システムの「哲学」を理解し、次なるステップへ

今回の記事では、山本式和音番号の中でも特に重要で、その思想を色濃く反映した5つの特殊和音について、その詳細な定義と背景にある哲学を解説しました。

これらの和音が、なぜ「1文字」という簡潔な表記で表現されるのか。

そして、そのコードネームに、なぜ「※」や「↑」といった特殊な注釈が付与されるのか。

その理由が、単なる記号の取り決めではなく、作曲家の思考を支援し、音楽の表現の可能性を広げるという、明確な目的に基づいていることをご理解いただけたかと思います。

次回の記事では、付加6和音・付加46和音を解説します。これで、山本式和音番号システムで使用する和音の長調(dur)編が完成します。

プロジェクトのクライマックスは、もう目前です。

お楽しみに!