はじめに:Excelが短調(moll)の和音を解析

山本式和音番号の探求も、いよいよ後半戦、「短調(moll)」の世界へと足を踏み入れます。

↓↓↓最初の記事です。まだの方は是非↓↓↓

前回までの記事で、長調(dur)における和音の選別哲学と、そのコードネームを自動生成するための、極めて精緻な論理体系をExcel上で構築してきました。

↓↓↓長調編はこちらから↓↓↓

短調特有のロジックをExcelに実装する

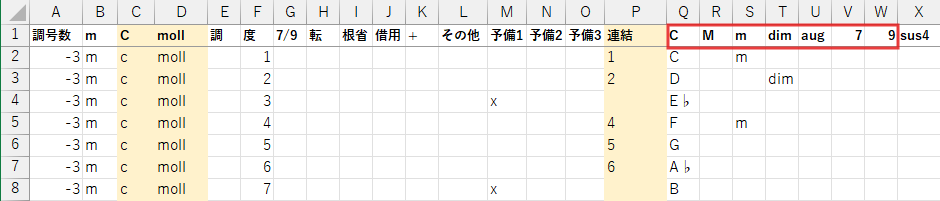

今回は、その知識を基盤としながら、短調(moll)の和音を対象に、そのコードネームを構成する基本要素(ルート音、M, m, dim, aug, 7, 9)を、Q列からW列にかけてExcelで導出する数式を徹底解説します。

特に、システムの基盤となる和声的短音階(ハーモニックマイナー)が、各和音の性質に独特な影響を与えます。

そのため、数式のロジックも、長調のものをただ流用するのではなく、短調の特性に合わせて最適化する必要があります。

本記事では、その長調の数式との「差異」に焦点を当て、山本式和音番号の哲学が、いかに短調の和音選別に一貫して反映されているかを詳述していきます。

今回は、長調編で扱った、C durの同主短調であるc mollで解説します!

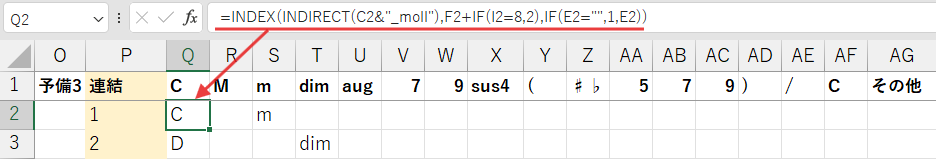

STEP1:Q列「コードネームの最初の音(ルート音)」の数式

まずは、全ての和音の土台となる「ルート音」を導出する、Q列の数式からです。

短調におけるルート音の導出 INDEXとINDIRECTが切り替える「moll音階表」

DB_山本式和音_mollシートのQ2セルに、以下の数式を入力します。

=INDEX(INDIRECT(C2&”_moll“),F2+IF(I2=8,2),IF(E2=””,1,E2))

この数式の基本的な構造は、長調の時とほぼ同じです。

しかし、一つだけ重要な変更点があります。

それは、INDIRECT関数に渡す文字列がC2&”_moll“に固定されている点です。

長調の際は、借用和音(J列)の有無で”_dur“と”_moll“を切り替える複雑なIF関数がありましたが、短調のデータベースではその必要がありません。

長調の場合の数式:

=INDEX(INDIRECT(C2&IF(J2=””,”_dur“,”_moll“)),F2+IF(I2=8,2),IF(E2=””,1,E2))

なぜなら、このシートで扱う和音は、借用和音の概念はなく、その参照元は常に短調の音階表*となるからです。

これにより、数式はよりシンプルになり、短調専用のロジックとして機能します。

その他のF2+IF(I2=8,2)(度数と根音省略による行オフセット)やIF(E2=””,1,E2)(セカンダリードミナントなどによる列指定)のロジックは、長調の場合と全く同じ思想で、短調の音階表から適切にルート音を導き出します。

↓↓↓こちらの記事で詳しく解説しています↓↓↓

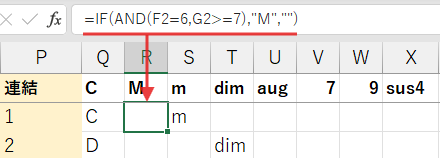

STEP2:R列「M」(メジャー)の数式

次に、コードネームに「M」(メジャー)を付与するかどうかを判定する、R列の数式です。

ここには、短調の和声が持つ特徴が色濃く反映されています。

短調におけるメジャー和音の特定 VI度7thが担う「M」の役割

R2セルに、以下の数式を入力します。

=IF(AND(F2=6,G2>=7),”M“,“”)

この数式は、長調の時の複雑な条件式から、大幅に簡略化されていることにお気づきでしょうか。

長調の場合の数式:

=IF(OR(AND(OR(F2=1,F2=4),G2>=7,I2=“”,J2=“”),AND(F2=6,G2=7,I2=“”,J2<>“”)),”M“,“”)

その理由は、山本式和音番号の基盤である和声的短音階にあります。

短調(moll)において、メジャーセブンの性質を持つ主要なダイアトニックコードは、基本的にⅥ度の和音のみです。

例えばc mollにおいて、Ⅵ度の和音はA♭を根音とし、和声的短音階の音を適用すると、そのセブンスコードはA♭M7となります。

この数式は、F2=6(VI度)かつG2>=7(7th以上のテンションを持つ)という、この唯一のケースを的確に捉えるための、ロジックなのです。

長調の際に考慮していたI度、IV度、あるいは借用和音の条件は、短調ではそれらがメジャーの性質を持たないため、全て不要となります。

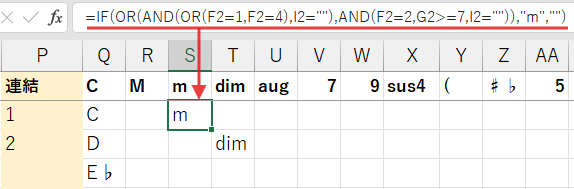

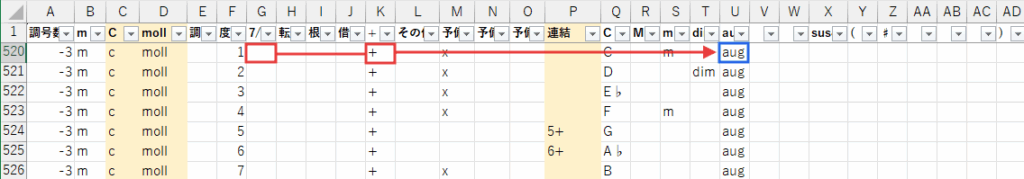

STEP3:S列「m」(マイナー)の数式

続いて、コードネームに「m」(マイナー)を付与するかどうかを判定する、S列の数式です。

これもまた、短調の特性を反映して、長調の時とは異なるシンプルな構造を持ちます。

短調におけるマイナー和音の特定

基本度数とII度7thの役割

S2セルに、以下の数式を入力します。

=IF(OR(AND(OR(F2=1,F2=4),I2=“”),AND(F2=2,G2>=7,I2=“”)),”m“,“”)

この数式は、主に2つの条件グループから成り立っています。

条件1 AND(OR(F2=1,F2=4),I2=””)

[度]列が1(I度)または4(IV度)であり、かつ根音省略がない場合。

短調において、I度やIV度はその基本形がマイナーコード(例: c mollのCm, Fm)であるため、この条件で”m“が付与されます。

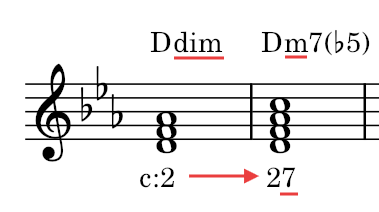

条件2 AND(F2=2,G2>=7,I2=””)

[度]列が2(II度)であり、7th以上のテンションを持ち、かつ根音省略がない場合。

短調のII度7和音は減七和音または半減七和音(例: c mollのDm7(♭5))となり、コードネームにmが含まれるため、この条件で”m“を付与します。

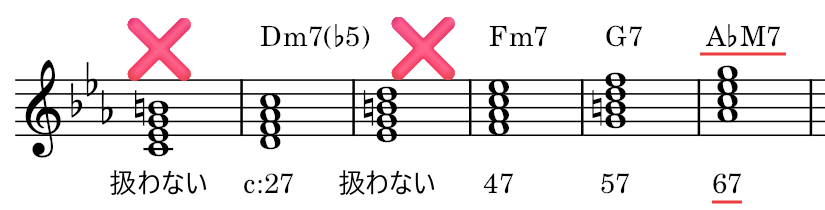

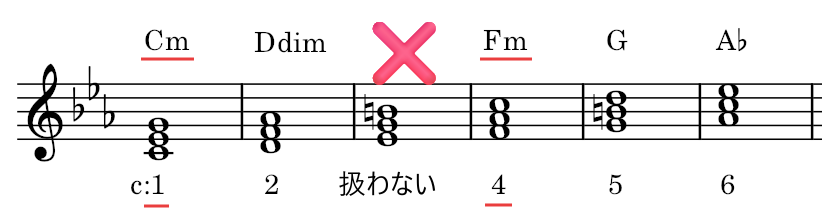

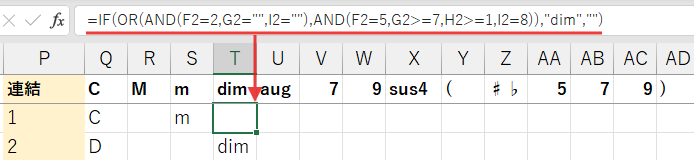

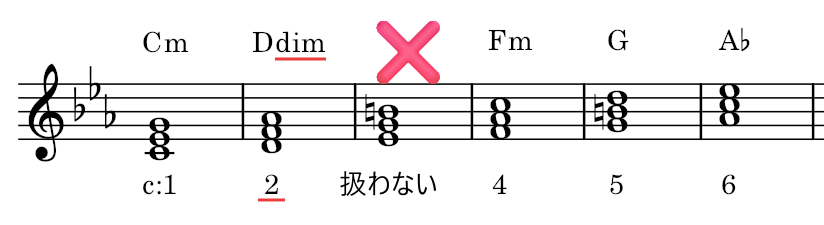

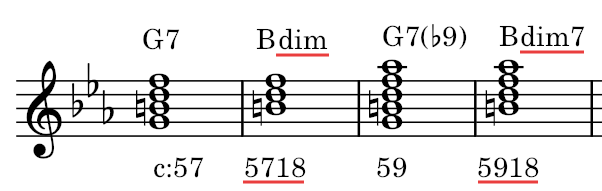

STEP4:T列「dim」とU列「aug」の数式

次に、和音の個性をさらに際立たせる「dim」と「aug」のロジックです。

dim:減三和音・減七の和音を見抜く

T2セルに、以下の数式を入力します。

=IF(OR(AND(F2=2,G2=“”,I2=“”),AND(F2=5,G2>=7,H2>=1,I2=8)),”dim“,””)

この数式も、長調の時よりシンプルになっています。

条件1 AND(F2=2,G2=””,I2=””)

[度]列が2(II度)の三和音([7/9]が空欄)である場合。

短調のII度の三和音は、基本形が減三和音(例: c mollのDdim)であるため、この条件で”dim“を付与します。

条件2 AND(F2=5,G2>=7,H2>=1,I2=8)

[度]列が5(V度)で、7th以上のテンションを持ち、根音省略と転回形を伴う場合。

これは、V度の和音が根音省略されることで、結果的にディミニッシュの性質を持つ和音(例: c mollにおけるG7(G音省略)から生まれるBdim)になるケースを捉えています。

aug:増三和音を特定するシンプルロジック

U2セルに、以下の数式を入力します。

=IF(AND(G2=“”,K2=”+“),”aug“,“”)

この数式は、長調の時と全く同じです。

その理由は、増三和音(オーギュメント)を判定するロジックが、[+]列のフラグに依存しており、そのルールは長調・短調の区別なく共通して適用されるからです。

STEP5:V列「7th」とW列「9th」の数式

最後に、テンションを示す”7“と”9“の表示ロジックです。

7thと9th:長調と共通の普遍的ロジック

結論から言うと、V列(7th)とW列(9th)に記述する数式は、長調の時と全く同じです。

V列(7th)の数式:

=IF(OR(AND(G2=7,I2=“”),AND(G2=9,H2>=1,I2=8),AND(F2=5,G2=9,I2=“”),AND(F2=5,G2=9,H2>=1,I2=8)),7,””)

W列(9th)の数式:

=IF(AND(G2=9,I2=“”,V2=“”),9,””)

↓↓↓7thと9thの詳細はこちらです↓↓↓

なぜなら、ある和音が7thや9thの性質を持つかどうかを判定するルール(基本的な7th、根音省略された9th、借用和音のV9など)や、V列とW列が連携して排他的に表示を制御するロジックは、山本式和音番号の体系全体に共通する、普遍的な指針だからです。

この一貫性こそが、システム全体の堅牢性と信頼性を支えています。

まとめ:短調の「基本要素」を制する!Excelで和音の特性をデータ化!

今回の記事では、短調(moll)におけるコードネームの基本要素(ルート音、M, m, dim, aug, 7, 9)を、Excelで自動的に導出する一連の数式を解説しました。

長調の数式と比較することで、短調特有の和音の性質(和声的短音階から生まれるVI度のメジャーセブンや、II度のディミニッシュなど)を考慮して、数式のロジックがいかに合理的に最適化されているか、その設計思想の深さをご理解いただけたかと思います。

次回の記事では、いよいよ短調における残りのコードネーム詳細要素(括弧、変化記号、オンコードなど)の数式を解説し、短調データベースの完成を目指します。

それが終われば、長調と短調、両方の和音を完全に自動生成するシステムの誕生です。

お楽しみに!