はじめに:短調の特殊記号とオンコードのロジック

山本式和音番号システムの構築も、いよいよ最終盤です。

↓↓↓最初の記事です。まだの方は是非↓↓↓

前回までの記事で、短調(moll)におけるコードネームの基本要素(ルート音、M, m, dim, aug, 7, 9)を導出する、数式群を完成させました。

↓↓↓詳細はこちらから↓↓↓

短調特有の複雑さを乗り越え、コードネームの細部を自動生成する

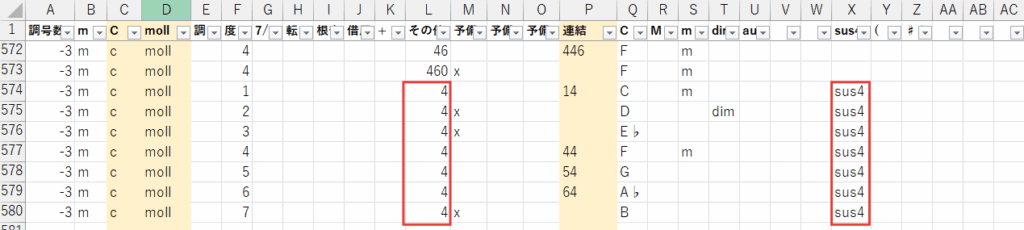

今回の目的は、DB_山本式和音_mollシートのX列からAF列にかけて、sus4、括弧、変化記号、そしてオンコードといった、コードネームの「特殊記号」や「詳細情報」を自動生成するロジックを完成させることです。

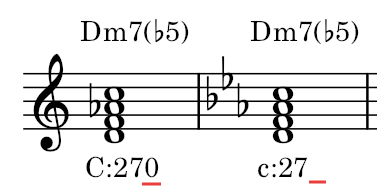

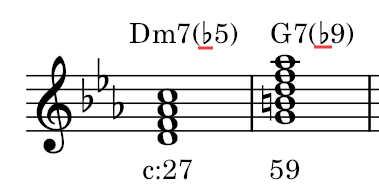

これらの記号は、Dm7(♭5)やC/Gのように、和音の性質をより具体的に示すために不可欠な要素です。

長調編で学んだロジックと比較しながら、短調ならではの数式の「差異」とその理由を解き明かすことで、山本式和音番号の設計思想全体への理解を、さらに深めていきましょう。

STEP1:sus4とオンコードのロジック:長調と共通の普遍的ルール

まず、短調においても長調と全く同じロジックで機能する、sus4とオンコード関連の数式から解説します。

これらのルールが普遍的である理由を理解することが、システムの堅牢性を知る上で重要です。

X列「sus4」のロジック:解決しない掛留音

X2セルに記述する数式は、長調の時と全く同じです。

=IF(L2=4,”sus4“,“”)

この数式は、[その他]列であるL2セルに4というフラグが立てられている場合にのみ、”sus4“を表示します。

山本式和音番号におけるsus4の扱いは、「解決せずに別の和音へ進行する」という音楽的意図に基づいています。

この哲学は、長調・短調の区別なく適用されるため、数式のロジックも共通となるのです。

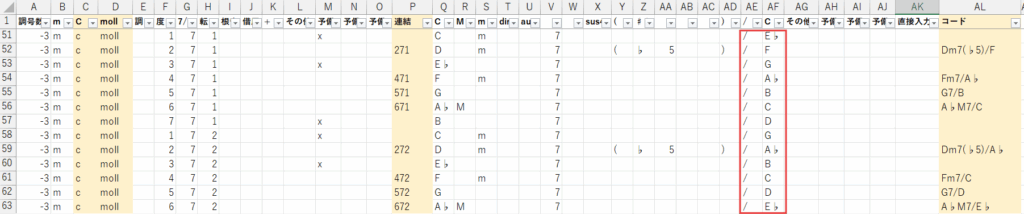

AE列「/」とAF列「ベース音」のロジック:転回形の普遍的ルール

オンコードを示すAE列(/)と、そのベース音を導出するAF列の数式もまた、長調とほぼ同じです。

AE列(/)の数式:

=IF(OR(AND(H2>0,I2=“”),AND(H2>=2,I2=8)),”/“,“”)

AF列(ベース音)の数式:

=IF(AE2=”/“,INDEX(INDIRECT(C2&”_moll”),F2+H2*2+IF(AND(G2=7,H2=2,K2=”+“),-2),IF(E2=“”,1,E2)+IF(AND(G2=7,H2=2,K2=”+“),2)),“”)

和音が転回しているか、あるいは根音省略を伴う特殊な転回形であるかを判定して「/」を表示するAE列のロジックは、和音の物理的な構造に基づいているため、長調・短調で違いはありません。

AF列の数式も、INDIRECT関数が参照する音階表が”_moll“に固定されている点を除けば、音階表の「縦のライン」から相対的な位置でベース音を導き出すという核心的なロジックは、長調と全く同じ思想で設計されています。

STEP2:短調特有のシンプルさ:「括弧」と「変化記号」のロジック

ここからが、短調の数式解説のハイライトです。

コードネームの括弧()と、その中身(変化記号や数字)を生成するY列からAD列までの数式は、長調の時よりもシンプルになっています。

その理由を解き明かしていきましょう。

なぜ数式がシンプルになるのか?「借用和音の概念」が鍵

結論から言うと、数式がシンプルになる理由は、山本式和音番号の哲学における「短調では、長調におけるような借用和音の概念を用いない」という、極めて重要なルールに基づいています。

長調の数式では、J列の借用和音フラグ(0)を判定する複雑な条件が随所にありましたが、短調ではその必要がありません。

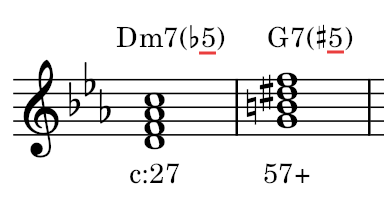

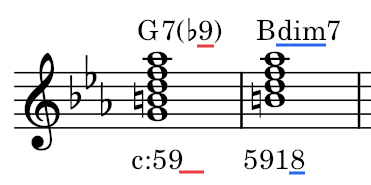

なぜなら、短調におけるDm7(♭5)やG7(♭9)といった和音は、何かを「借りてきた」特別な和音ではなく、その調が本来持つ、ごく自然な和音(ダイアトニックコードやそれに準ずる和音)だからです。

この哲学が、数式の簡潔性に直接的に反映されています。

Y列「(」とAD列「)」の数式:括弧を開閉する条件

まず、Y列に”(“を表示させる数式です。

=IF(OR(AND(F2=2,G2=7,I2=“”),AND(F2=5,G2=9,I2=“”),AND(G2=7,K2=”+“)),”(“,“”)

長調の数式にあった、借用和音(J2)や根音省略転回形(H2 I2)に関する複雑な条件が省略されています。

これは、短調ではc moll:II度7(Dm7(♭5))やV度9(G7(♭9))が、その和音自体の性質として常に括弧を必要とするため、借用和音かどうかを判定する必要がないからです。

そして、AD列の数式は、長調と同じく、このY列の結果を参照するだけのシンプルなものです。

=IF(Y2=”(“,”)“,“”)

Z列「♯♭」、AA列「5」、AC列「9」の数式

括弧の中身を生成する、Z列、AA列、AC列の数式も、同様の理由で長調よりシンプルになっています。

Z列(♯♭)の数式:

=IFS(OR(AND(F2=2,G2=7),AND(F2=5,G2=9,I2=“”)),”♭“,AND(G2=7,K2=”+“),”♯“,TRUE,“”)

【解説】 ♭を表示させる条件から、借用和音や根音省略に関する複雑な判定がなくなりました。

短調では、II度7やV度9が、その機能上、自動的に♭系の変化を伴うためです。

AA列(5)の数式:

=IF(OR(AND(F2=2,G2=7),AND(G2=7,K2=”+“)),5,“”)

【解説】 5を表示させる条件も、II度7(♭5のため)と、上方変位を持つ7th(#5のため)という、より直接的な条件に絞られています。

AC列(9)の数式:

=IF(AND(F2=5,G2=9,I2=“”),9,“”)

【解説】 V度9の和音(根音省略なし)の場合に9を表示します。長調では借用和音(J2<>””)の場合に限定されていましたが、短調ではV度9が元々(♭9)の性質を持つため、借用和音の判定が不要となっています。

まとめ:短調のコードネームをマスター

今回の記事では、短調(moll)におけるコードネームの詳細要素(sus4、括弧、変化記号、そしてオンコード)を自動表示させる、一連の論理体系を完成させました。

長調の数式と比較することで、短調の数式がいかにしてシンプルになっているか、そしてその背景に「短調では借用和音の概念がない」という、山本式和音番号の明確な哲学が存在することを理解いただけたかと思います。

これにより、山本式和音番号システムにおける、コードネームの構成要素を導出する全てのロジックが、長調・短調ともに完成しました。

残すは、これらのパーツを組み上げ、最終的なコードネームを生成する、ただ一つの数式だけです。

次回の記事では、いよいよ、これまで導出してきた全ての要素を連結し、AL列に最終的なコードネームを完成させる、IFSとTEXTJOINを用いた数式を、短調データベースに実装します。

これにより、長調と短調の両方に対応する、完全な山本式和音番号変換システムが、ついに誕生します。

お楽しみに!