はじめに:山本式和音番号の参照表が完成

いよいよこれが連載最後の記事となります。

今後は、1話完結形式でExcelを軸にしながら、山本式和音番号システムの紹介を続けていきます。

↓↓↓最初の記事です。まだの方は是非↓↓↓

これまでのシリーズで、このシステムの根底に流れる「哲学」を解説し、膨大な「音階データベース」を準備し、そして和音を構成する無数の要素を、Excelの数式を用いて一つずつ論理的に導出してきました。

なぜこの和音を扱い、あの和音を扱わないのか?

今回の目的は、これまでの知識を総動員し、完成したマスター参照表 harmony.xlsx を基に、「なぜその和音を扱い、なぜその和音を扱わないのか」という、山本式和音番号の「和音選別の最終哲学」を、長調・短調の両方を含めて、網羅的に解説することです。

この記事では、単にExcelの操作を紹介するだけでなく、音楽の構造を新たな視点で捉え、分析し、そして創造するための強力な「思考のフレームワーク」についても取り上げています。

さあ、シリーズのフィナーレです。

このシステムの真髄を、共に解き明かしていきましょう。

[読者様への案内] 今回の解説の基となる完成版のExcelファイルは、読者の皆様もダウンロードして自由にご活用いただけます。

音楽学習や研究、そして何より「暇つぶし」の相棒として、ぜひご活用ください。

以下、山本式和音番号と各調におけるコードネームの最終的な表です。(harmony.xlsx 418KB)

STEP1:システムの根幹哲学「機能は音に優先する」再訪

まず、このシステムを理解する上で最も重要な、核心的な哲学を、具体的な例と共に再確認します。

「同じ構成音、違う機能」の徹底解説

F6 vs Dm7/F:「ドミナント」と「サブドミナント」の決定的な違い

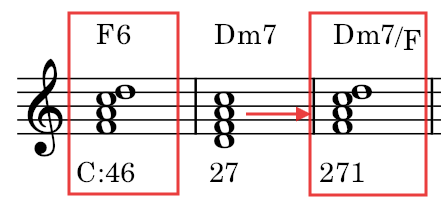

C durの文脈において、F6(山本式和音番号 46)とDm7/F(同 271)は、どちらも構成音が「F-A-C-D」と全く同じです。

しかし、山本式和音番号では、これらを全く別の和音として扱います。

その理由は、和音が持つ音楽的な機能(役割)と、次にどこへ向かおうとしているかという「解決の方向性」が異なるからです。

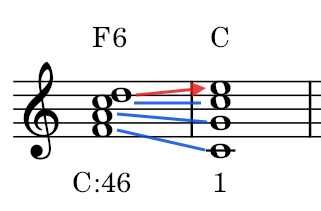

F6の機能:ドミナント

この和音は、構成音であるD音が半音上昇し、Iの和音(C)の構成音Eに解決する強い指向性を持つため、「ドミナント」として解釈されます。

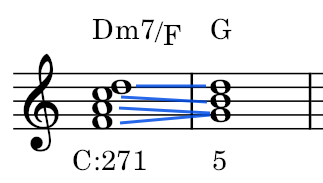

Dm7/Fの機能:サブドミナント

この和音は、II度7の和音Dm7の転回形であり、V度の和音(G7)への準備段階として機能する、安定した「サブドミナント」です。

このように、単なる音の羅列ではなく、和音の「役割」と「進行上の文脈」を極めて重視する。これこそが、山本式和音番号の根幹をなす哲学なのです。

「解決の限定性」という機能

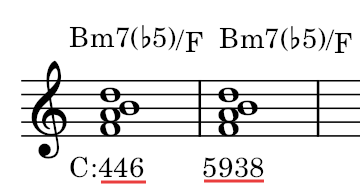

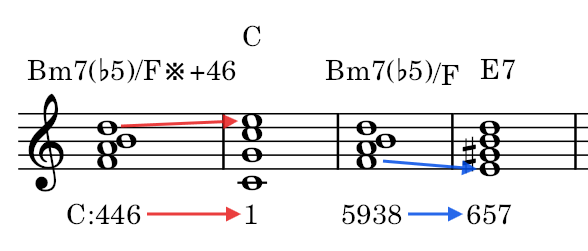

Bm7(♭5)/F ※+46 vs Bm7(♭5)/F:注釈が示す役割の違い

この「機能」を重視する思想は、さらに高いレベルで適用されます。

山本式和音番号446から導かれるBm7(♭5)/F ※+46は、5938から導かれるBm7(♭5)/Fと、構成音もコードネームも全く同じです。

しかし、※+46という注釈が付いた前者は、構成音のDが次のⅠ度(C)のE音へ進行することが強く期待されているという、「解決の限定性」を持っています。

この特定の解決への指向性こそが、二つの和音を区別する決定的な「機能」なのです。

STEP2:セカンダリードミナントと借用和音の最終定義

次に、セカンダリードミナントナインス(V9)と、借用和音の取り扱いに関する、システムの最終的なルールを解説します。

なぜ「7(♭9)」が生まれるのか?

V/II9, V/III9, V/VI9の構成音の秘密

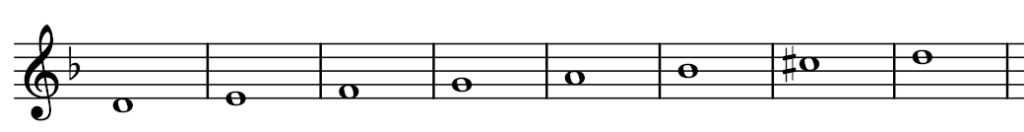

C durにおいて、V/II9(259)、V/III9(359)、V/VI9(659)といったセカンダリードミナントナインスは、なぜA7(♭9)のようなコードになるのでしょうか?

その理由は、ターゲットとなる和音のスケールを参照するからです。

V/IIのターゲットはDm(II度)であり、これはマイナースケールです。

そのため、V/II9の構成音は、Dマイナースケールに基づいて導出され、結果として短9度(♭9)の音を持つA7(♭9)という和音が自然に形成されるのです。

これは、システムのロジックが、いかに音楽理論に忠実であるかを示しています。

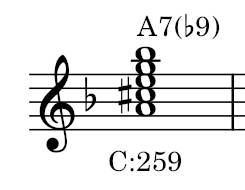

借用和音フラグ「0」が適用される限定的なケース

上記の理由から、V/II9, V/III9, V/VI9は、借用和音フラグ0を必要としません。

山本式和音番号の体系で、0フラグがつくのは、ターゲットとなる和音が長調(メジャー)の性質を持つV/IV9(4590)とV/V9(5590)の場合のみです。

これらの和音は、♭9の響きを得るために、明確に同主短調から和音を「借用」する必要があるため、0フラグでその機能が明示されます。

STEP3:その他の和音における選別哲学の最終確認

システムの厳密性と柔軟性

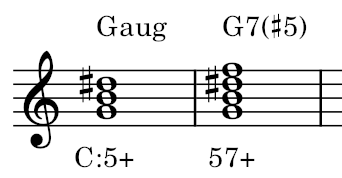

augと7(♯5)の厳密な使い分け

和音の響きを決定づける重要な要素として、aug(オーギュメント)と7(#5)の使い分けを明確にします。

- aug: 三和音の場合のみ使用します。

- 7(#5): 7thコードで5thが上方変位した場合に使用します。

この厳密な区別により、和音の構造がより正確にデータ化されます。

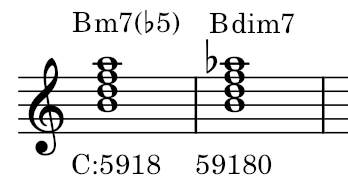

m7(♭5)とdim7の構成音による明確な区別

ハーフディミニッシュとディミニッシュセブンスも、その構成音によって明確に使い分けられます。

例えばC durにおいて、V9の根音省略(5918)で生まれるのは、構成音がH D F Aとなり、Bm7(♭5)です。

しかし、これが同主短調からの借用和音となる場合(59180)、構成音はH D F Asとなり、Bdim7として扱われます。

この構成音の微妙な違いを、システムは厳密に区別しているのです。

STEP4:システムの限界と実用性:トリプルシャープ

最後に、このシステムが、いかにして理論上の複雑さと、ツールとしての実用性を両立させているのか、その一例をご紹介します。

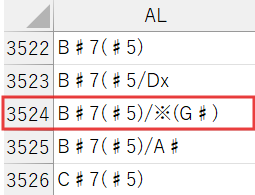

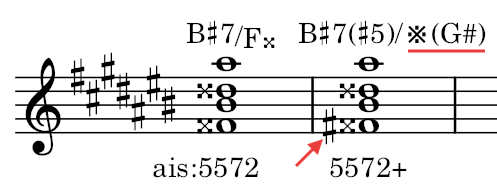

B♯7(♯5)/※(G♯):理論と現実の最適な妥協点

なぜ「Fトリプルシャープ」ではないのか?

完成したデータベースの3524行目を見てみましょう。

ais moll(A#マイナー)における山本式和音番号5572+のコードネームは、B♯7(♯5)/※(G♯) となっています。

音楽理論を厳密に突き詰めると、この和音のベース音は、実はF♯x(Fトリプルシャープ)となります。

理論上はB♯7(♯5)/F♯xが正しいです。

しかし、トリプルシャープという記号は、実用上ほとんど使われることがなく、表記も困難です。

そこで山本式和音番号システムでは、実用性を重視し、異名同音であるG♯を代わりに採用します。

それが、本来の理論上の音とは異なることを※()という注釈で明示しています。

これは、システムの正確性を担保しつつも、利用者が混乱しないように配慮された、現実的かつ合理的な設計判断なのです。

まとめ:シリーズ完結

「山本式和音番号」という、広大で精緻な音楽体系の全貌を解説してきました。

このシリーズを通じて、コードネームの限界を超え、和音の持つ「機能」や「役割」、そしてその背景にある「哲学」までをも、Excelを使用して組み立ててきました。

全ての調における山本式和音番号とリンクしたコードネーム表が完成しました。

なお、最終的なコードネームをAL列で結合するTEXTJOIN関数の詳細については、長調編の最終回(第17回)で解説していますので、そちらをご参照ください。

この壮大な「暇つぶし」の探求が、あなたの創造性を刺激し、音楽との関わりを、より深く、より豊かなものにすることを心から願っています。

全21回にわたる連載はひとまず今回で一区切りとなりますが、今後は1話完結型の記事の中で、山本式和音番号システムの紹介を引き続き行っていく予定です。

調を指定し、山本式和音番号を入力するとコードネームが表示されるシートをExcelで作成していきます!

お楽しみに!

- Excelで「連続するデータの塊」を数える!0と1の島を探す6つの数式

- Excelで「0と1」を交互に繰り返す17の数式!MOD関数から変態的配列操作まで

- Excelで「最後に初登場」したデータを見つける!リストがコンプリートした瞬間を特定する数式

- Excelで「2番目に大きい値」を抽出するには?重複を除外して順位を出す方法

- Excelで「分数の足し算」ができる計算機を自作!GCD関数で約分も全自動